▼ WPの本文 ▼

世界中のアニメファンが、超ド級のクオリティに驚愕した『ダンダダン』(龍幸伸によるコミック原作)。その圧倒的なクオリティと熱狂的な人気の理由を、『メンズノンノ』8・9月合併号増刊で総力特集!

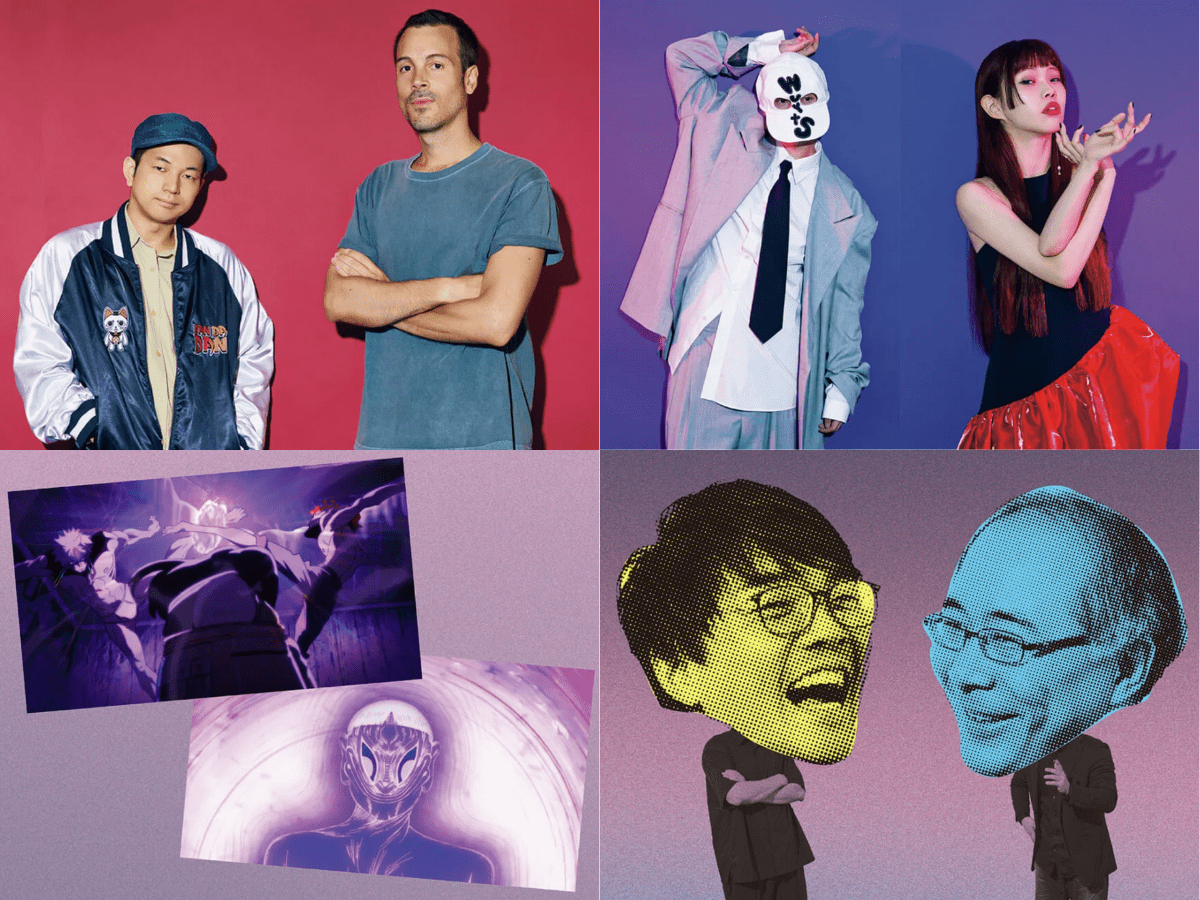

1|アニメ『ダンダダン』監督スペシャル対談!山代風我×アベル・ゴンゴラ「龍先生が見る世界の斜め上を」

モンスター級アニメ、待望の第二期放送開始!

なぜクリエイターたちはダンダダンに

惹かれるのか

監督 山代風我 × 監督 Abel Gongora

Fuga Yamashiro

『映像研には手を出すな!』で副監督、『平家物語』で絵コンテ・演出、映画『犬王』で演出を担当する。『ダンダダン』で初監督。

Abel Gongora

多数の作品にアニメーターとして参加。スター・ウォーズ:ビジョンズ『T0-B1』や『スコット・ピルグリム テイクス・オフ』では監督を務める。

原作の密度を表現しながら龍先生が

見る世界の斜め上をいく(山代)

妖怪×宇宙人×バトル×ラブコメという破天荒なストーリーで人気を集めるアニメ『ダンダダン』。第一期から続くジジの物語を描く第二期がスタートした。監督を務めるのは、引き続き山代風我と、前シーズンのオープニング映像を手がけたアベル・ゴンゴラ。気鋭のアニメーション制作会社・サイエンスSARUの二人がタッグを組んだことで、『ダンダダン』のアニメ世界のさらなる拡充が期待される。

山代 制作時期としては第一期と同時進行の部分もあり、私が第一期の後半で手いっぱいだったのでアベルさんに第二期のお手伝いをお願いしました。シリーズに新しい血が入りこれまでと異なるアイデアや風味が加わって、作品の豊かさに貢献できるのではないかなと思っています。

アベル 私も作品に入るのは楽しみでした。すごく面白い作品だと思っていたんです。日本の妖怪は詳しくないですが、子どもの頃に母が読んでいたスペイン版『ムー』のようなオカルト雑誌を横で見ていたし、SFとホラーの融合を感じられる映画『エイリアン』も大ファンで、「私自身も『ダンダダン』の世界観に通ずる部分を持っているのでは?」と思っていたので、実際楽しめました。

山代 アベルさんには、ひとまず第二期序盤の「温泉編」を丸々担当いただいたのですが、作品のテンポの関係上、第一期の最後に「温泉編」の導入部を入れたことで、必然的に第二期の「温泉編」はそちらの処理に合わせなくてはいけなくなってしまいました。「温泉編」を市川崑(こん)監督の『犬神家の一族』のような印象で、いつもよりも浅い彩度で進めていたのです。そうした制約のある中でのスタートとさせてしまったことが、すごく申し訳なかったと思っています。

アベル (笑)。確かに山代さんのビジョンなど、既に決まっていることを受け入れる必要がありました。だけどうれしいことに私と山代さんは、今まで同じ作品に参加していたり、クリエイターとしての背景が似ていたりして共通点が多く、いい相乗効果が生まれたと思います。例えば、二人ともパース(遠近)を強くきかせた構図が好みだし、キャラクターの表情や芝居を豊かに描きたいタイプ。あと、実験的にこれまでにあまりなかった表現や加工を取り入れたり、信頼している作家さんに自由に描いてもらったり。スタイルも似ている気がします。

山代 そうですね。それらすべてが『ダンダダン』に見られる非日常感やギャップと親和性があったからだと思います。

©龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会

Photos:Kanta Matsubayashi Text:Hisamoto Chikaraishi[S/T/D/Y]

2|「映像を観てぶっ飛びました」クリエイターの視点で語るアニメ『ダンダダン』の魅力/シリーズ構成・脚本を手がける瀬古浩司さん

世界中のアニメファンが、超ド級のクオリティに驚愕した『ダンダダン』(龍幸伸によるコミック原作)。こんなにも注目と人気を集めた理由を、シリーズ構成・脚本を手がける瀬古浩司の視点を通して追う。

シリーズ構成・脚本 瀬古浩司

Hiroshi Seko

ガイナックスで制作進行や脚本を務めたのち独立。2013年のアニメ『進撃の巨人』で脚本を担当した。近年の代表作は、アニメ『呪術廻戦』シリーズ、『チェンソーマン』シリーズなど。アニメ『ガチアクタ』が放送中。

監督たちのアニメ愛が詰まった

映像を観てぶっ飛びました

ジャンルを超えてさまざまな人気作品の脚本やシリーズ構成を手がけてきた脚本家・瀬古浩司も、『ダンダダン』に邂逅(かいこう)するやいなや、その大胆な発想や豊かなキャラクター像に、一気に引き込まれたと振り返る。

「約3年前、仕事の依頼を受けたときに初めて原作漫画を読みました。もともと超古代文明が好きでオカルトの素養はあったんですが、この作品がすごいと思ったのは宇宙人・幽霊・UMAの三者が実に自然な形で同居していること。そして三者が入り乱れて戦いを繰り広げる。加えて、モモやオカルンなどキャラクターのセリフが生き生きしていて掛け合いがリアル。それらがとんでもない画力と描き込みで表現されている。これが面白くないわけがない」

文字情報である脚本からアニメーションが紡がれたとき、想像を超えるクオリティに圧倒されたという。

「第一期では、事前の打ち合わせで山代監督の中に山ほどあったやりたいことをお聞きして、それをシナリオに入れていく作業が楽しかったです。例えば、第4話をモモとオカルンが“バディ(相棒)”になるようにしたいと聞いて、カニの地縛霊とのチェイスの分量を原作より増やした点。また、第7話ではアクロバティックさらさら(さらさらの髪とアクロバティックな動きで知られる妖怪)の過去パートは大事に描きたいとのことだったので、構成の段階で尺的に余裕をもたせて描写を増やせるようにしておきました。その後、完成した映像を観て、ぶっ飛びましたね(笑)。山代監督が最初から宣言していた『僕はこういうふうにやりたい』ということが、演出にふんだんに詰め込まれていて、驚きを通り越して感動してしまって…。例えば、劇中でふと重要なセリフを発したときに、モモのイヤリングが印象的にキラッと光ったり、何げない会話のシーンでも、一方の表情を鏡に映すことで二人のやりとりに変化を持たせたり、ターボババアがいるトンネルの壁に血の足跡をさりげなく描き込んでみたり、シナリオでは書かない部分を細かい心くばりでじっくりと丁寧に描写されていて。山代監督は“映像をつくる”ということが本当に好きなんだと感じました。僕はもともとアニメの制作進行をやっていたこともあり、本当に大変なことをやっているのがわかるので、正直自分だったら担当したくないなと、ちょっと思っちゃいました(笑)。第二期では、邪視の話もすばらしく、その後に待ち受けている新しい敵との壮大な戦いも楽しみです。多くの方に楽しんでいただけるように、原作を尊重しながらアクションをかなり足したので注目してほしいです」

©龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会

Photos:Kanta Matsubayashi Text:Hisamoto Chikaraishi[S/T/D/Y]

3|「革命道中」「どうかしてる」アイナ・ジ・エンドとWurtSが語るテレビアニメ『ダンダダン』。それぞれの楽曲に込めたもの

世界中のアニメファンが、超ド級のクオリティに驚愕(きょうがく)した『ダンダダン』(龍幸伸によるコミック原作)。こんなにも注目と人気を集めた理由を、クリエイターの視点を通して追う。今回はオープニングテーマ、エンディングテーマをそれぞれ手がけるふたりの証言。

オープニングテーマ

アイナ・ジ・エンド 「革命道中」

AiNA THE END

楽器を持たないパンクバンド「BiSH」のメンバーとして活躍し、2023年のグループ解散後、ソロアーティストとして活動。10月から、全国9都市を巡るワンマンツアー「革命道中」を開催する。初のフォトエッセイ『達者じゃなくても』が発売中。

私から生まれる唯一無二の言葉を『ダンダダン』の世界に入れたかった

「アニメ主題歌の制作は勉強中で不安を感じますが、大好きな作品だと断然ワクワクが勝ちま彼のように芯を持って生きられるのだろうと憧れます」

エンディングテーマ

WurtS 「どうかしてる」

WurtS

2021年に音楽活動を本格始動。作詞・作曲・アレンジ、アートワークや映像に至るまですべてをセルフプロデュースする。ダンスミュージックを軸に、ロック、ヒップホップなど、ジャンルの垣根を越えた独自のポップミュージックを生み出し続ける。

キャラクターたちの中で起きる繊細な心の揺れを歌い方で表現

Hair&Make-up:Ikuko Shindo[SHISEIDO](for AiNA THE END) Stylist:Ai Suganuma[TRON](for AiNA THE END) Jun Ishikawa(for WurtS) Photos:Kanta Matsubayashi Text:Hisamoto Chikaraishi[S/T/D/Y]

4|「アクロバティックさらさらの過去を描いた回が…」妖怪研究者&担当編集が語る『ダンダダン』、オカルトコンテンツの楽しみ方

世界中のアニメファンが、超ド級のクオリティに驚愕(きょうがく)した『ダンダダン』(龍幸伸によるコミック原作)。こんなにも注目と人気を集めた理由を、クリエイターの視点を通して追う。

漫画編集者 林 士平

長く語られる話は現代人の精神に

共鳴する魅力を持ってる

Shihei Lin

1982年生まれ。株式会社ミックスグリーン代表取締役、『少年ジャンプ+』編集部員。これまで『ダンダダン』のほか、『SPY×FAMILY』や『チェンソーマン』など数々の人気作品を担当。Podcast「林士平のイナズマフラッシュ」を配信している。

妖怪研究者 廣田龍平

既存のネタを生かしながら

“いかに枠を外すか”が面白い

Ryuhei Hirota

1983年生まれ。文化人類学・民俗学的に妖怪研究を行い、大東文化大学文学部で助教を務める。『ネット怪談の民俗学』(ハヤカワ新書)はAmazonの文化・民族研究カテゴリーで1位を獲得。共著『よみがえる「学校の怪談」』(集英社新書)が発売中。

『ダンダダン』から学ぶ、

オカルトの楽しみ方

世間の興味と関心を再びオカルトに集めることとなった『ダンダダン』。その魅力を知るべく、妖怪を研究する廣田龍平と、本作の立ち上げから担当編集を務める漫画編集者の林士平に、『ダンダダン』、ひいてはオカルトコンテンツの楽しみ方を語ってもらった。

廣田 オカルト─ここでは、超能力や怪談、都市伝説を含みますが─の特徴として、ニュースや教科書に載る公の情報ではなく、噂(うわさ)や都市伝説でしか知ることができない、真偽不明の話であることが挙げられますね。

林 誰しも子どもの頃からオカルトを耳にしますが、なぜこんなにも惹かれると思いますか? 私が個人的に思うのは、近年やること、やれることが増えてどんどん忙しくなるとともに、日常生活を退屈に感じる人が増えているのでは、と。それを解消するのが、エンタメ性をはらむ突拍子もない逸話だと思っています。

廣田 それもあると思います。加えて、都市伝説などがそもそも持っている性質もあるでしょう。物語として消費されることはもちろん、人の関心を引く特性上、コミュニケーションの種としても使われ、現代ではネットを介しながら人から人へと伝播(でんぱ)していく力を持っています。また、これらの噂話は、「誰かが見た」「誰かが体験した」という暗黙の前提があって、“自分でもまだまだ深掘りできそう”と思わせるのも、のめり込む理由ではないでしょうか。

林 なるほど。廣田さんはオカルトをテーマにしたコンテンツとどう関わっていますか?

廣田 いわゆる“元ネタ探し”が昔から好きなんです。私が子どもの頃に観ていた作品でいえば、水木しげる先生の『ゲゲゲの鬼太郎』や椎名高志先生の『GS美神 極楽大作戦!!』、真倉翔先生と岡野剛先生の『地獄先生ぬ〜べ〜』に出てくるキャラクターやエピソードの元ネタを調べるのが楽しくて。今では研究としてやっていることですが、さらにその“ネタ”が、「なぜ、どこで、どのように生まれ、伝えられ、信じられるようになったのか」を掘っていくんです。

林 また、それらがどのように使われ、アレンジされ、新しい物語に落とし込まれているかを見るのも面白いですよね。

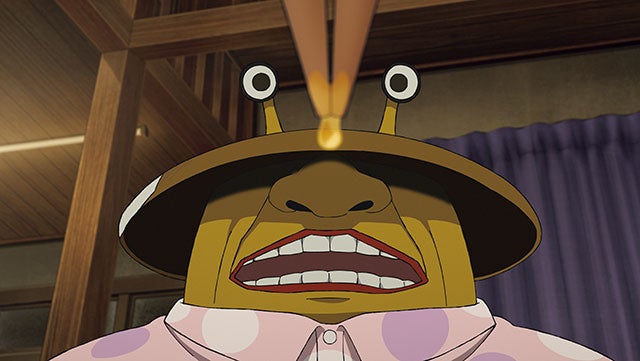

廣田 そうなんです。『ダンダダン』の作品に出てくる怪異たちは、私が昔から好きなオカルトネタとかなりかぶっていて、クリエイティビティを感じますし、知的好奇心が刺激されます。多くのオカルトは、口伝、あるいは文字情報で広まり、当時描かれたスケッチやファンアートはあっても正確なビジュアルがない。『ダンダダン』では、アクロバティックさらさら(※1)はその名前からものすごく俊敏な動きをさせていたり、カシマレイコは口裂け女の名前でも呼ばれることから、顔を飛び出す大きな口をしていたり、3メートルの巨大な体を持つとされているフラットウッズモンスター(※2)を力士にしたり、既存の情報を生かしながらの“枠の外し方・はみ出し方”が観ていて面白いんですよね。

©龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会

Photos:Kanta Matsubayashi Text:Hisamoto Chikaraishi[S/T/D/Y]

▲ WPの本文 ▲

![サンダル感覚なのに冬でも毎日履いちゃう!「ドクターマーチン」のミュールな革靴は“楽に決まる”からヘビロテ中![編集者の愛用私物 #288]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/01/editorsbuzz288-440x330.jpg)

![「モンベル」で1月に買うべき“黒名品”4選。通勤にも使えるリバーシブルダウンコート&フリースから小物まで全部コスパ最強![mont-bell]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/01/01_125452_cs-440x330.jpg)

![安くておしゃれ、「ファミマ」の暖品が最強だった。おすすめのアイテム6選をエディターが試着&本音レビュー![コンビニエンスウェア]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/01/e2f276c906633d98caf3d92ac3932b84-1-440x330.jpg)

![地元・岡山。長い間過ごしてきた場所じゃけん、大好きです[四坂亮翔ブログ]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/01/blog-2026-01-16-shisaka-eye.jpg)

![新しいスタイル!「ロア」のスニーカーローファーを上質に履きこなす。[Sneakers – 今月のスニーカー]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/01/main-1-440x330.png)