▼ WPの本文 ▼

以前『トスカーナの贋作』という映画を紹介しましたが、今回の『桜桃の味』も同じくイランの巨匠アッバス・キアロスタミ監督の作品です。この作品は、97年当時のカンヌ国際映画祭でパルム・ドール(最高賞)を受賞していますが、なんと今年のカンヌでパルム・ドールを受賞したのも、イランのジャファール・パナヒ監督(『Un Simple Accident』)。イラン映画界ってスゴイんですね。そこで数年前に観た『桜桃の味』を、もう一度観たくなりました。

『桜桃の味』

ニューマスター版 Blu-ray&DVD 発売中

発売元:TCエンタテインメント 販売元:TCエンタテインメント 提供:ザジフィルムズ ⓒ1997 Abbas Kiarostami

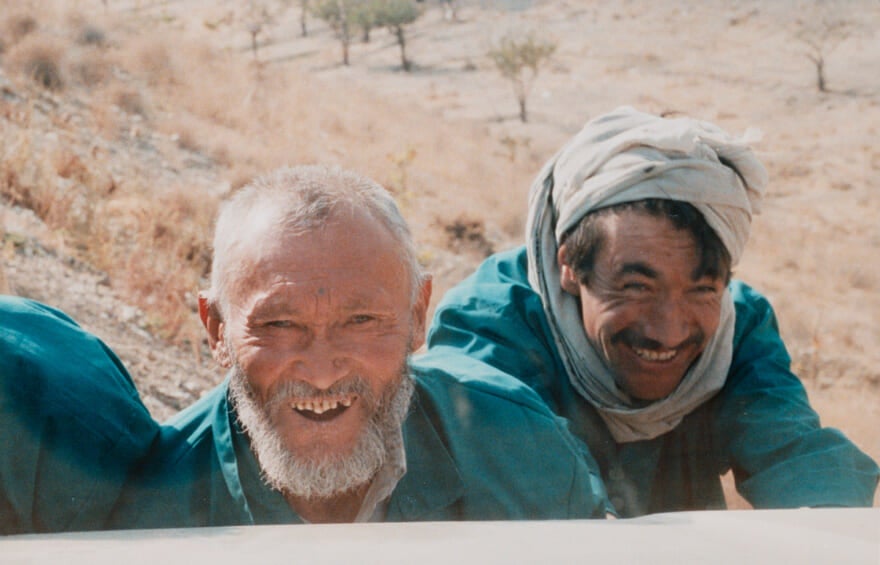

以前観たときは、主人公の男性バディが“自殺をしたがっている”というあらすじだけは知って観たのですが、割とサラッと観終えた記憶があるんです。ただ後半で登場するお爺ちゃんの言葉が、ずっと頭に残っていて。

そのお爺ちゃんがバディに、“あるトルコ人の話”をするんです。「ある男が“指で身体を触ると体中が痛む”と医者に見せたところ、“痛むのは身体ではなく、折れている指が痛むんだ”と言われた」と。つまり、物の見方次第で事態は変わって来る、ということですよね。ネガティブ/ポジティブにも繋がりますが、幸せっていうものも見方次第で変わる、本当にそうだな、って。そのお爺ちゃんの言葉が、「生きる」強いメッセージに感じられ、すごくいい映画だなって思いました。

ドキュメンタリーのように走る車

男は何を探しているのか?

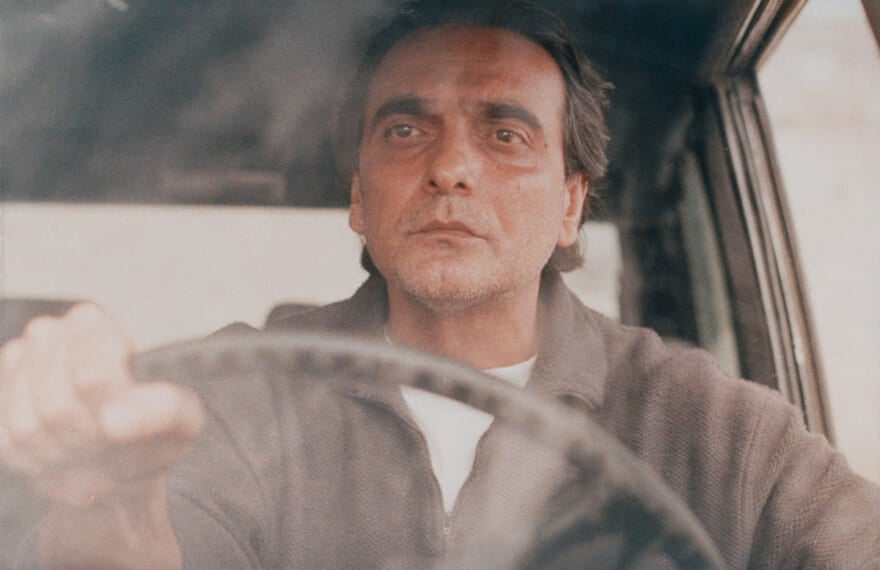

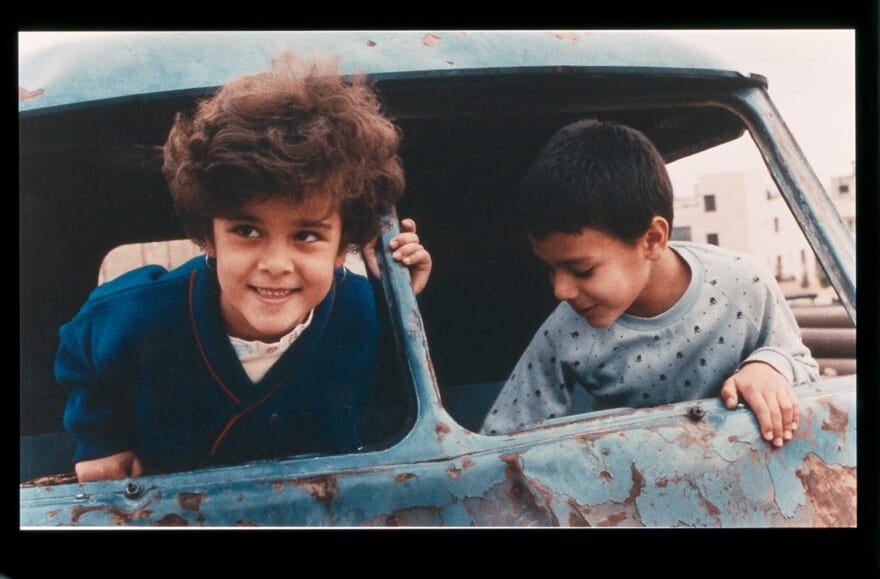

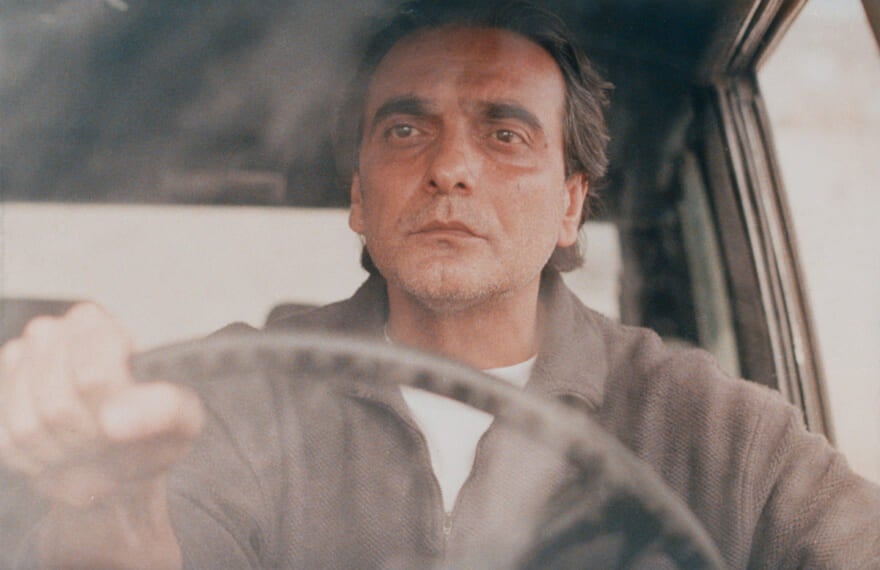

まるでドキュメンタリーのような作りで、バディが車で走って誰かを探しながら、窓から外の人に声を掛けるんです。でも何のためかは分からない。ただ、どうやら一人でいる人を対象に探しているみたいだな、とか少しずつ分かることが増えていく。そのうちに、何かを頼める人を探しているんだな、と。ようやく若い兵隊さんが車に乗り込んでくれて、会話し始めるのですが、なかなか本題に入らないんですよ。

ようやく「大金をあげるから頼みたいことがある」と話を持ち掛けるのですが、その内容を聞いた兵隊さんは「自分には無理」と車から降りて逃げてしまうんです。次に車に乗って来たのは、神学の学生さん。やっぱり車中でいろんな話をするのですが、そういう会話に彼らの人生観や人間性が浮かび上がってくるんです。みんなキャラも違えば考え方も違っていて。そういう情報が少しずつ小出しにされていくので、この会話劇が観飽きないのだと思いました。

バディは自殺を手伝ってくれる人を探している、とわかってくるんだけど、そんな状況下でも、人と触れ合って受け取る優しさがあるんです。話しかけると「何か食べる?」「何か飲む?」とか聞いてくれたり、車が立ち往生してしまうと、大勢がワ~っと集まって車を引き上げてくれたり。そうして最後に乗り込んで来たのが、例のお爺ちゃん。神学生から切り替わる、その“唐突な”場面転換も本作の特徴かもしれません。

車を走らせる市街地の様子、道路にいる人々が「仕事はないか」と次々に声を掛けてきたり、イランの荒野のような風景や地形も含めて、“イランってこういう国”ということが映像に詰まっています。ただストーリー的な情報はなかなか出してくれないので、何も知らずに観ると暫く「?」の状態が続くかもしれない。本当に説明をそぎ落とし、観る人に想像させる作りというか、観客一人一人に「どんな風に観ているか」と託されている気がしました。

それが観る人それぞれによって変わって来る、その“託されてる感”が僕、好きなんですよね。それこそが“いい映画”とも思っていて。

死ぬつもりで話しているのに、

心に何かが生まれて来る

お爺ちゃんは車に乗り込むと「遠回りだけど、こっちの道から行きたい」と言うんです。それまで荒野のような土埃が舞う、乾いた土地を走って来たのですが、その辺りから、どんどん風景が変わっていく。お爺ちゃんの話と呼応するかのように、周りの植物も色とりどりになっていって世界が変わってくるというか。

「お前は死にたいと言うけれど、赤く染まった美しい夕焼けを見ることがなくなっていいのか?」とか「星や月が輝く夜空をもう見られないんだぞ」とか。僕たちが当たり前だと思っていることが、実はとても大切で特別なことに感じられてきて、すごく僕にも響きました。

そういうお爺ちゃんのセリフが、以前、紹介した『グッド・ウィル・ハンティング』で主人公に語りかける博士の言葉に、僕の中ではつながりました。お爺ちゃんが言うように、地球のありのままの姿、それだけでだいぶ美しいんだなと改めて教えてくれる映画。でも絶望した人間は、たとえ目の前に美しいものがあってもそれが目に入っていない、気づかないんだな、と。でもお爺ちゃんと別れ、バディが街を一望できる場所に佇んで、すごくきれいな夕陽や刻々と変わっていく空の色を見ていると「こんなに綺麗だったのか」と気づかされ、段々と気持ちが変わっていくんです。それを僕らにも体感させてくれるのは、映像の技だなぁと思いました。

バディの気持ちは、実は「生」の方に傾いていて、だからこそ、自殺の手伝いを頼んだお爺ちゃんに「動かなくても、もう一度揺すってみてくれ(死んでいるのか、生きているのかをちゃんと確かめてくれ)」とわざわざ言いに行くんです。その時にお爺ちゃんがアッサリと、かなり素っ気なく、「仕事で忙しいから早く帰れ」的な態度を取る(笑)。「よく思いとどまった」と喜ぶでもなく「よかった、よかった」でもなく、「はいはい、分かったから早く帰れ」みたいな(笑)。きっと敢えて大袈裟に喜んだりせず、当たり前のことのように流しているのかな、とも感じました。

ストーリーの説明はなくても、

映像が彼の生きる世界を雄弁に語る

果たしてバディは、なぜ自殺しようとしていたのか――。それも映画で詳しく説明されることはありません。観る人それぞれが感じることだから。僕が推測するに、大きなレンジローバーに乗っていて、ある程度裕福だし、ハーフジップのスエットの服もオシャレで、雰囲気も知識層だと思うんですよね。自宅の遠景もいい感じだし。かつては幸せだったけれど、家族が亡くなったり出て行ったりしたのか? 独りで取り残され生きる意味を見失ったのかもしれない。それも単に一つの想像なんだけど、そういうことを色々と考えたくなったりします。

車に乗せる若い兵隊さん、神学生さん、剥製を作るお爺ちゃんと、すべてどこか“死”を彷彿させる人たち、とも言えますよね。そんな風に色々と考え合わせていくと、少しだけ謎が解かれていく気がします。よくは分からないけれど、それを考えたり繋げたりするのが楽しい映画。彼がどうなる運命かも含めて。

バディが自殺を思い留まったように僕は感じましたが、それでも彼は「自分が死ぬと決めた場所」に向かうんですよね。その時に見上げた星空がまた美しくて......。そこへ雨が降り注いでくるのですが、その“雨”が意味するものも、観る人に託されています。

そして、彼が結局どうなったかを示すことなく、長いエンドロールが始まるんです。夜が明けたかと思いきや、次の瞬間には、実際に監督はじめクルーが映画を撮っている現場が映されるんです。いきなり現実に引き戻される。ちょっと驚きますし、僕にはその狙いもよく分からないですが、キアロスタミ監督は「観客に感情移入させ過ぎてはいけない」と考えているそうです。

本作は、まるでドキュメンタリーのように撮っているけれど、あくまでも創作物である、と観客に分からせるというか。監督は「映画というのは受動的に観るものではなく、観客のクリエイティビティがあって初めて完結する」という考えだそうです。それこそ、僕の好きな「多くを語らず感じさせる」タイプの映画です。

『桜桃の味』というタイトル(英語題『テイスト・オブ・チェリー』)についても考えてみました。例のお爺ちゃんが、「地球には季節ごとに色んな果物があって、神様がそれを用意してくれたんだ」と言うシーンがあるんです。「お母さんだって、こんな色んな種類の果物を用意することは出来ない。それを世界は既にしてくれているんだ」って。そういうたくさんの果物の中の一つである、ほんの小さな桜桃を食べるだけでも幸せを感じられる、というタイトルが深いな、と。お爺ちゃんが自分の体験談として「死のうとしたとき、小さな一つの桑の実が自分を思い留らせた」という話があるからこそ、このタイトルかと腑に落ちて。

ゆったりとした映像、観る人に

考えさせる余白、何もかもが好み!

お爺ちゃんの話を聞きながら、海外から帰って来た友人との話を思い出しました。曰く、「海外にも観光スポットはあるけれど、ゲームセンターやらボーリング場やらスポッチャ的なエンタメスポットやら映画館やら劇場やら、日本にはエンタメが色々あふれ過ぎている。だからみんな迷子になっているんじゃないか」って。それを聞いた時、確かに豊かで色んなものが溢れていると、見失ってしまうのかもしれないな、なんて感じたことを思い出したりしました。

そしてやっぱり本作も、映像の撮り方が好きでした。ゆっくりとしたアングル、引き画の多さ、画面の端から車が走って来て、くるくる坂道を下ったり登ったり。映像に遊び心もすごくあるんです。ずっと「顔と顔」を映した会話劇だったら、観る方も疲れてしまうかもしれないけれど、そうした引き画が挟み込まれているから、色んなことがスッと入ってくる気がしました。

登場人物、みなさんのお芝居! 例えば車に乗らなかった一人は、あんまりカメラに顔も向けず、手遊びをしながら退屈そうに答えているんですよ(笑)。全然興味がないという風情が「人間って本当にそうだよな」と感じました。自然を装った演技というわけでもない、そのそのあまりの“自然さ”が本当にすごかったですね。現場で偶然この人に話しかけたのかな、と思ったくらいでした。

だから台本は対話型じゃないのかもしれないな、と思って。「あなたには、この情報を与えます」「こっちの人には、この情報を与えます」「バディにこういうことを聞いてください」という段どり程度の台本かもしれないな、と。本当に演技をしているとは思えないような、力の抜けさ加減なんです。何なんだろうって思うくらいの、相変わらずのキアロスタミでした。

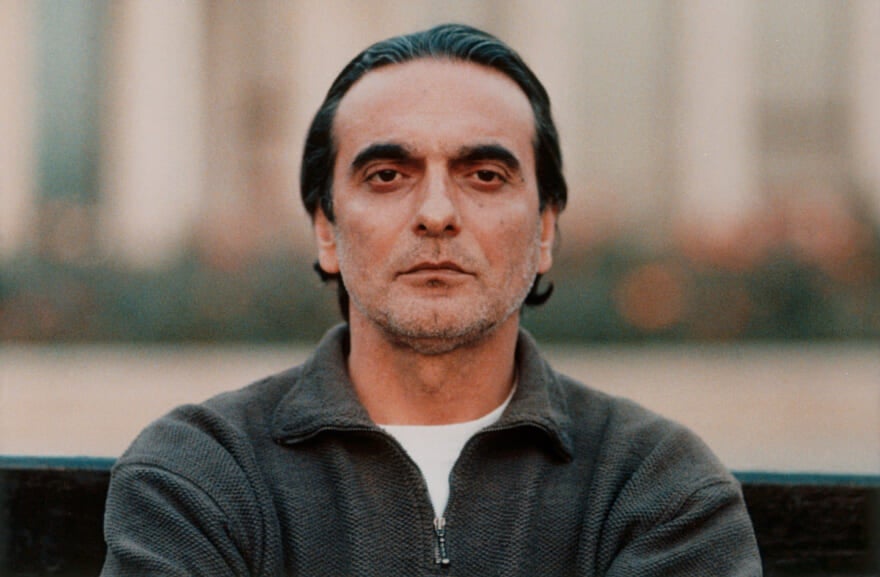

バディ役の俳優さんは、表情の奥底に感情が見えてくる人だと思いました。表に出てくるわけじゃないけれど、見ていると少しだけ変わっていくんです。すごく目が惹き付けられるお芝居で、メッチャ素敵だなって。奥でちゃんと感情が動いているのが感じられるんです。

以前、ある監督に「ずっと真顔でもいいんだよ」と言われたことを思い出しました。「本当に心から幸せだと思っていたら、たとえ真顔でも幸せに見えるんだ」って。「もっとカメラを信じていいんだよ。それが自然なお芝居に繋がっていくから」と言われたのが、バディ役の俳優さんを見て「こういうことか」と腑に落ちました。

『桜桃の味』(1997年/98分/イラン・フランス/日本初公開:1998年)

イランの名匠アッバス・キアロスタミ監督・脚本。1997年カンヌ国際映画祭・パルムドール受賞。土埃が舞う道を走る1台の車。運転する中年男バディは、街行く人々に声をかけては、多額の報酬と引き替えに自殺を手伝って欲しいと願い出る。若いクルド人兵士、アフガニスタン出身の神学生は聞くなり拒絶。しかし次に乗せた老人バゲリは、依頼を引き受けた上で、自分の過去について語り始める――。人生に絶望し自殺を望む男が、老人との出会いで生きる気力と希望を取り戻していく姿を綴る。

最近またカメラに凝っていて、毎日、持ち歩いて何となく撮り溜めています。いろんなことを写真に収めておくのって大事だなって思って。フィルムで撮って、それをデータとして保存しています。まだ現像はしていないのですが、いつか写真展が出来るくらいまで撮り溜めていきたいなと思っています。

Text:Chizuko Orita

▲ WPの本文 ▲

![水沢林太郎と、ジュエッテの出会い。耳もとをドラマチックに彩る新感覚のイヤーカフス[meets Jouete! Vol.7]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/02/fix_jouete_top-440x330.jpg)

![Netflix『喧嘩独学』配信スタート! いい1年が始まりそう[鈴鹿央士ブログ]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/02/blog-2026-02-02-ouji-eye-440x330.jpg)

![困ったらコレ。「アークテリクス」の黒パンツはすべてがちょうどよくてオンオフ穿いちゃう逸品![編集者の愛用私物 #313]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/02/editorsbuzz313-440x330.jpg)

![水沢林太郎と、ジュエッテの出会い。耳もとをドラマチックに彩る新感覚のイヤーカフス[meets Jouete! Vol.7]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/02/fix_jouete_top-880x660.jpg)