▼ WPの本文 ▼

服好きに支持されるブランドのデザイナーにフォーカス。彼らはどのようにしてデザイナーになったのか? コレクションを通して伝えたいことは何か? これから、どんなクリエイションをしていくのか? デザイナーの過去、現在、未来のストーリーをロングインタビュー。

第4回は新感覚のスタッズスウェットがブレイク中のオールドフォークハウス。デザイナーは20代のデュオ、小澤和生さんと山浦大河さん。バイト先で知り合ったふたりが、古民家で作品展示をしたのがブランド誕生のきっかけだとか!?

小澤和生

1995年、静岡県生まれ。高校時代に服好きの友だちに出会い、古着を通してファッションへの知識を深める。東洋大学に進学し、独学でグラフィックを学ぶ。在学中にオールドフォークハウスを立ち上げる。卒業後はグラフィックデザイナーとしても活躍。

山浦大河

1995年、長野県生まれ。幼少期から漫画や絵を描きはじめる。姉の影響でファッションに目覚め、文化服装学院に進学。卒業直後から準備をはじめ、2017年にオールドフォークハウスをスタート。ブランドを手がけるかたわら、イラストレーターとしても活動。

ものづくりが好きなふたりが

バイト先で意気投合

――ふたりとも27歳とのことですが、ファッションとの出会いはいつごろですか?

小澤和生(以下、小澤) 高校にひとりだけ気の合う服好きな友だちがいました。地元は清水市ですが通っていた高校があった静岡市には古着屋がけっこう多くて。ギャルソンとかマルジェラのようなブランド古着を扱う店もあったりして、そこから自分で調べて知識を増やしていきましたね。

――服飾系専門学校への進学も考えた?

小澤 実は美大に行きたかったんです。公立の長岡造形大学を受験したんですが、倍率が20倍ととんでもなくて(笑)。落ちてしまったので、経営やマーケティングなら何事にも役立つんじゃないかと東洋大学に進学しました。

山浦大河(以下、山浦) 僕は高校2年のとき姉に「読んでみたら」とファッション誌を渡されたのがきっかけです。タイミングよく地元に古着屋もできて。リユースショップに近いような古着屋でしたが、通ううちに興味が湧いて。文化服装学院に行くという友だちに誘われて流通科に入りました。

――出身地も上京した後の学校も違うふたりが、どうやって出会ったんですか?

小澤 上京して住んだエリアが葛飾区で、バイト先が同じだったんです。

山浦 亀有にあったカフェ。スムージーとかつくっていました(笑)。

小澤 お互い1年生で年齢も同じで。僕の文化に行った友人を大河が知っていたのがきっかけで話すようになったんだよね。それから、家も近いし、いっしょに遊ぶようになって。

――その頃、デザイナーになりたいと思っていましたか?

小澤 まったくなかったですね(笑)。ふたりとも絵を描いたりモノをつくったりするのが好きだったんで、何人かの友人と「合同展をやろう!」ということになり、いっしょに作品をつくったんですよ。ふたりの共通点を探したときに一番濃かったのがファッションだったんです。それで洋服ともいえるし、いえない、みたいなコンセプチュアルな作品をつくりました。それがブランドをはじめるきっかけですかね。

――合同展や展示って今、流行しているんですかね。

小澤 大学の友人の間では合同展とか展示をやる人はいないから、文化(服装学院)のカルチャーかもしれないですね。

山浦 確かに。僕が自主的にやったのはその1回だけでしたが、まわりにもやっている人はいました。

小澤 その合同展を開催したのが上石神井にある古民家のギャラリーで、最初にはじめた場所が古民家だったからオールドフォークハウスという名前にしました。

――なるほど。この写真が最初の展示をしたときの20歳のふたりなんですね!

ブランドネームをつけて

リメイクを発表

小澤 合同展の後ふたりでブランドをやろうということになって、すぐにオールドフォークハウスをはじめたんだよね。

山浦 そうだね。文化の流通科は2年で終了だから合同展の翌年に学校を卒業して…。

小澤 その2016年から洋服をつくりはじめて、2017年にオールドフォークハウスとして発表という流れだったと思います。合同展のときから「服をつくるのっていいな」と思いはじめていました。それ以前はひとりで作品をつくっていたので、初めて共同制作をしたとき、ふたりでならファッションとしてやっていけると感じて。話しているとアイデアもどんどん出てきたし。

――最初に発表したのはリメイク作品ですよね。ポップアップストア形式で直接販売もしたと聞いています。

小澤 そうですね。古着を解体してつくった服もありましたが、あえて何もせずスタッズを打ったリメイクもありました。

――スタッズは最初から使っていたんですね!

小澤 当時、リメイクの幅のようなことを考えていて。リメイクするときには自分たちが好きな古着をピックアップしますが、中には「もう何もしなくていいんじゃないか?」と思ういい古着も多くて。それでブランドネームを付けるみたいな感覚で、スタッズを打ちはじめたんですよ。

――リメイクでも最初からオールドフォークハウスとネームをつけて発表したんですか?

小澤 はい。ただのリメイクではなく「ブランドのリメイク」として発表したので。最初は布にスタンプを押したようなネームでしたが…。

――情報発信などはどのように?

小澤 ほぼSNSです。ブランドのアカウントもありましたが、それぞれ個人のアカウントから。

山浦 全部一点ものだったので数も100点近くあったと思います。僕と友だちで縫って一部を外注にして。

小澤 僕は縫えないんで、スタッズを打っていました。

――反響は? けっこう売れたんでしょうか。

小澤 一週間ポップアップストアをやって完売はしなかったけれど…。

山浦 予想していたよりは売れました。それで何となくブランドとしてやっていけるかもという気持ちになったんです。

小澤 もともとパターンから服をつくることは視野に入れていて、その資金をつくるためのリメイクでした。イチから服をつくるためにはお金もかかるし、まずは自分たちができることからスタートしようということで。

――そのときの古着はどのように調達したんですか?

小澤 いろいろです。買ったものもあるし、自分たちの私物も使いました。安くても自分たちがいいと思えないものは使いたくなかったので、中にはまあまあ高いものもあったよね?

山浦 あったね。

コネクションゼロから

服づくりをスタート

――その後はどんな展開を?

小澤 最初のポップアップショップに『STUDY』(インディペンデント系ファッションマガジン)の編集の方がきてくださって、僕たちの服をとても気に入ってくれたんです。それで次の年、『STUDY』#5の発売イベントのときに声をかけてくれて。このときもリメイクアイテムのポップアップショップで参加しました。

――そのときのラインナップは?

小澤 スタッズリメイクがメインで数は50点もなかったけれど、古着選びはかなり慎重にしました。スタッズリメイクは出来栄えが本体に左右されるので。

山浦 2018年7月と夏の開催だったこともあって、アイテムはスウェットだけでなく、Tシャツやシャツ、軽いものが多かったかな。

小澤 オリジナルのTシャツもつくったよね。僕のオリジナルグラフィックを使って。

――その後にオリジナルのまとまったコレクションを発表したんですね。

小澤 イチからつくってフルラインナップのコレクションを発表しようと、本格的に服づくりをはじめたんですが、わからないことだらけで。

山浦 僕は文化出身ですが、スタイリストのような勉強がメインで洋服はほとんどつくってなかったし。

小澤 パターンをどうするか、縫製はどこに頼めばいいのか? それ以前の生地をどこに見に行ったらいいかもわからなくて(笑)、いろいろな友人に教えてもらいながら、手探りで服づくりをしていました。

山浦 僕の文化の友人がパタンナーになっていたので、相談して。結果的に彼がパターンを引いてくれたんだけど、いろんな人に助けられたね。

――ちなみに山浦さんは学校を卒業した後、ブランドが軌道に乗るまではどうやって生計を立てたんですか?

山浦 バイトでリユースショップの査定の仕事をしながら、オールドフォークハウスをやっていましたね。

小澤 僕はまだ仕送りもあったんですが、資金のために同じバイトをしていました。

――コレクションはどういう風につくりましたか? テーマを決めたり、コーディネートから考えたり、いろんな方法がありますが。

小澤 服をつくるとき、最初はコーディネートで考えていましたが、ひとつずつつくるほうが自分たちに合っている感じがして。

山浦 まずお互いにつくりたいアイテムの絵を描いて、一度持ち寄ってふたりで見て。そこからいろいろな要素を削ったり増やしたりして、最終的なラインナップを決定します。僕たちは自分が着たい服というよりも、つくりたい服をつくっています。

小澤 テーマに関しては普段の会話からふんわりと決まって、そこからイメージをふくらませてはいますが、特に言葉にしたりはしていません。

――ブランドのコンセプトは掲げていますよね。

小澤 “Relax & Humor(リラックスとユーモア)”。特にユーモアはいちばん最初から重視しているポイントです。

――具体的には。

小澤 何かをつくるとき、その都度ユーモアについて考えるんです。「今回のユーモアは…」みたいな感じで(笑)。いちばん最初のリメイクのときからそうですが、ほぼリメイクを入れない服を売ることも僕たちにとってはユーモアだし、その後やったテディベアのリメイクもそうです。

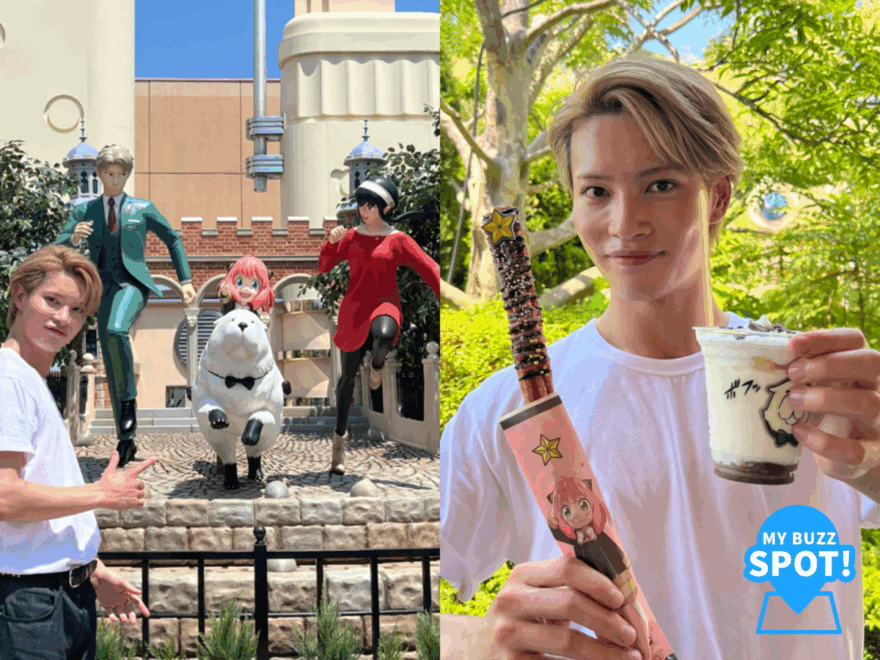

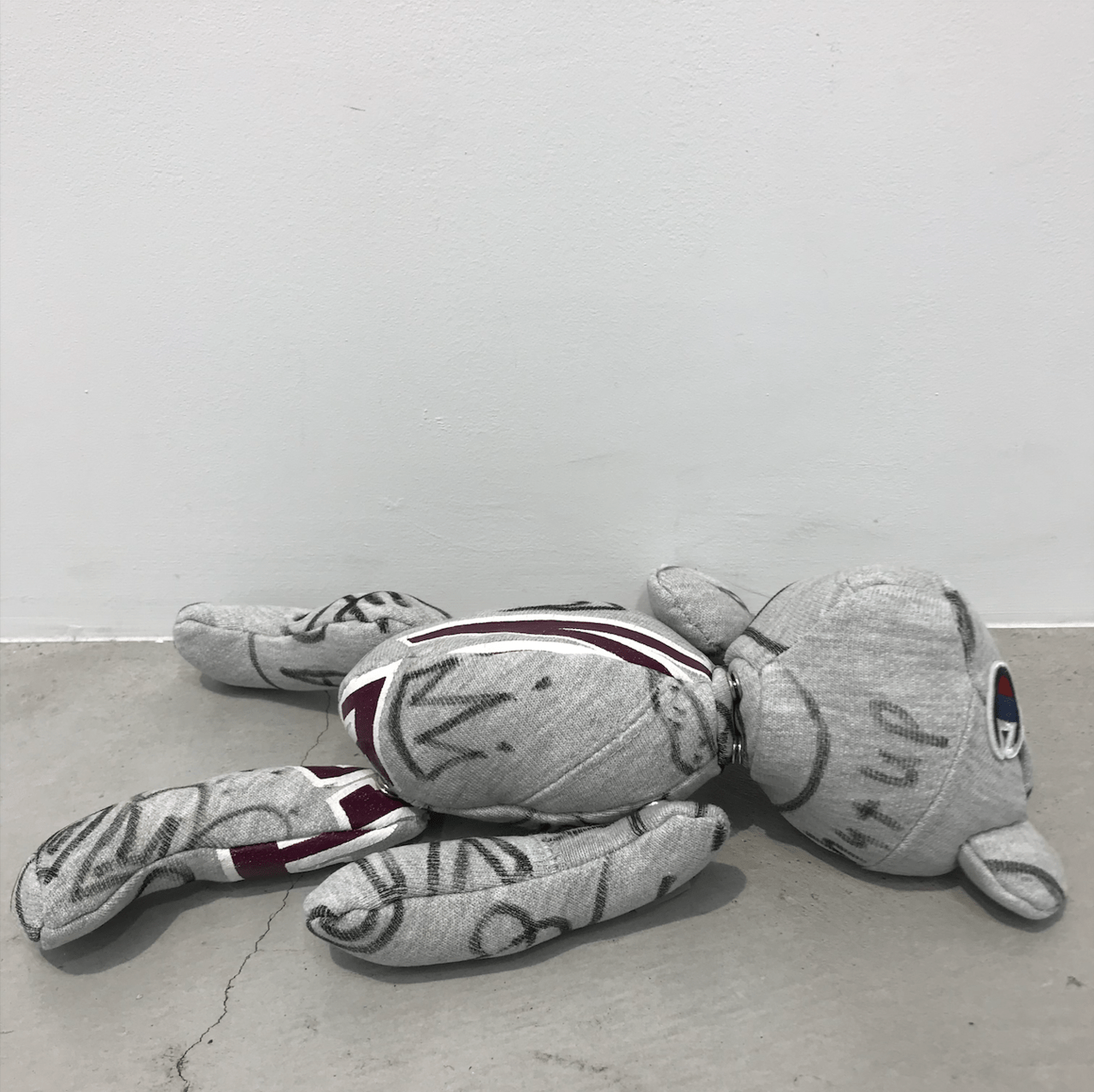

――チャンピオンのスウェットを使ったテディベア!

小澤 最初は2019年の6月に発表したんですが、その頃チャンピオンのスウェットが高騰していて。そんな高いものであるわけがないのに、違和感のある上がり方をしていたのが気になったんです。だからあえてチャンピオンのスウェットだけを使ってリメイクした。そういうことをすると嫌がる人たちがいるので、やりたかったんです。それもひとつのユーモアということで。

――値段を釣り上げた人たちに対してのレジスタンスでもあるわけですね。アイロニカルなユーモア。

ブランドのアイコンとして

スタッズをデザイン

小澤 初めてフルコレクションを発表したのが2020年の春夏なんですが、その後も1年に1回くらいのペースでフルラインナップのコレクションを発表していました。

山浦 最初のリメイクのときからビジュアルは撮影していたんですが、2020年の春夏からは統一感のあるイメージでやっています。

――確かに、初期のモトーラ世理奈ちゃんのとは全然違いますね。具体的にはどんなイメージ?

山浦 見た目にはリラックス感があってバチバチに決めすぎていないムード。でもどこか洗練された印象になるように意識しています。

――今回の2022年春夏はスウェットをメインにしています。それはコロナ禍の影響もありますか?

小澤 コロナ以降、セレクトショップの存続の危機、みたいなことが言われはじめましたよね? だから自分たちでものを売る力は持っていたほうがいいと思って、オンラインストアを始めました。

山浦 洋服づくりのプロセスやつくり方も、視点を変えたんです。

小澤 今回はオンラインに特化した服をつくって、その中でどこまで遊べるか? ほかにないものがつくれるか? それが僕たちの中でのテーマでした。だから今後もスウェットだけやっていくというわけではなく、「今回のプロジェクトがスウェットだった」ということです。

――スウェットの色合いにも「オールドフォークハウスらしさ」が出ている気がします。

山浦 オリジナルカラーで染めています。そのあたりはこだわりですね(笑)。

――オールドフォークハウスのアイコン的なスタッズモチーフは、初期のリメイクにすでにあったんですよね。ひと目見て「このブランド」とわかるアイコンがあるというのは、ブランドの強みだと思います。

小澤 僕自身もアイコニックなものをつくりたいと思っていました。最小限のリメイクって何だろうと考えていきついたのがスタッズだったんですが、サークルはOLD FOLK HOUSEのOなんです。

――なるほど! OFHパターンのスタッズスウェットを見て納得しました。スウェットはオールドフォークハウスのヒットアイテムになりましたが、定番にはしないんですか?

山浦 定番は前からやっているものがひとつだけあります。今はオンタイムでものをつくって販売していくスタイルなので、今(4月末時点)秋冬ものに取り組んでいますが、今年はコロナ禍の影響で納品が遅れそうなんです。その間オンラインで何を売るのか? 考えないと…。

――ブランドが軌道に乗って、今後何かやりたいことはありますか?

小澤 僕たち、リメイクしたり空間ディレクションもやったり、洋服以外のところでも動けるユニットだと思っているで、自由だなと思います。オールドフォークハウスの服、古着、生活雑貨…僕らが欲しいと思うものが何でも置いてあるお店をつくりたいですね。

――別の仕事も持っていて、いろんなことができるふたりにとって、ファッションとは何でしょう?

小澤 ものづくりが好きで、その延長上にファッションがあるといったところでしょうか。ものづくりやファッションを通して、僕らが考えるユーモアを伝えていけたらいいと思っています。

山浦 「影響受けたものやカルチャー」という質問もあったけど漫画が好きなくらいで。あとはお笑いとかラジオとか。服づくりにはまったく結びつかない(笑)。

小澤 僕はタイポグラフィの本を集めていますが、ごくたまに洋服の色に引用するくらいですね。

――最近は古着が好きで、特に影響を受けたカルチャーはないというデザイナーが増えました。

小澤 しっかりとしたカルチャーやバックボーンがある人に、僕らも憧れていた時期がありました。

山浦 芯があると一貫性が生まれていいなぁと。オールドフォークハウスはちょっとわかりにくいんですよね。ただ僕たちはファッションデザイナーというよりもレーベルやプロジェクトに近いので、洋服に固執はしないでしょうね。

小澤 洋服でもプロダクトでもつまらないものが多いと感じることがあって。自分ならこうするのに。こうすればもっとよくなるのに。改善の余地があると日々考えています。

山浦 同じようなものが大量にあるから、それとは違うものをつくっていきたいし。

小澤 それがユーモアですね。

BRAND PROFILE

OLD FOLK HOUSE(オールドフォークハウス) 春夏秋冬は意識しつつ、自分たちのペースでシーズンに沿ったコレクションを発表。今後もインスタグラムを通して、新作やポップアップストアなどの情報を発信する予定。ファッション以外のアクティビティに、今後もトライしていくとのことで、そちらも要注目!

HP / インスタグラム

Photos:Kenta Watanabe(portrait&report) Composition & Text:Hisami Kotakemori

▲ WPの本文 ▲

![僕らにもピンクゴールドを。ジュエッテの夏の定番 “SUMMER PINK” と、鈴木仁の出会い[meets Jouete! Vol.3]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2025/07/fix_top_jouete-880x660.jpg)

![「マイクロソフト」の最新PC&タブレットを僕たちの相棒に。新次元のAIを搭載した真の実力を徹底解説![Microsoft]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2025/06/TU_Microsoft_eyecatch_2-880x660.jpg)

![ランニング初心者のハーフマラソン挑戦レポ[レース当日編]前日から本番までのリアルな過ごし方を解説!【MEN’S NON-NO RUNNING CLUB #3】NIKE](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2025/06/top1-880x660.jpg)