▼ WPの本文 ▼

第20回は日本のデザイナーズブランドの中でもいち早く世代交代を果たしたアタッチメント。新デザイナーに抜擢されたのは、アタッチメントから派生したヴェインを立ち上げた榎本光希だ。

華やかな経歴を携えながらも「自分をデザイナーだとは思っていない」と語る、その言葉の真意とは?

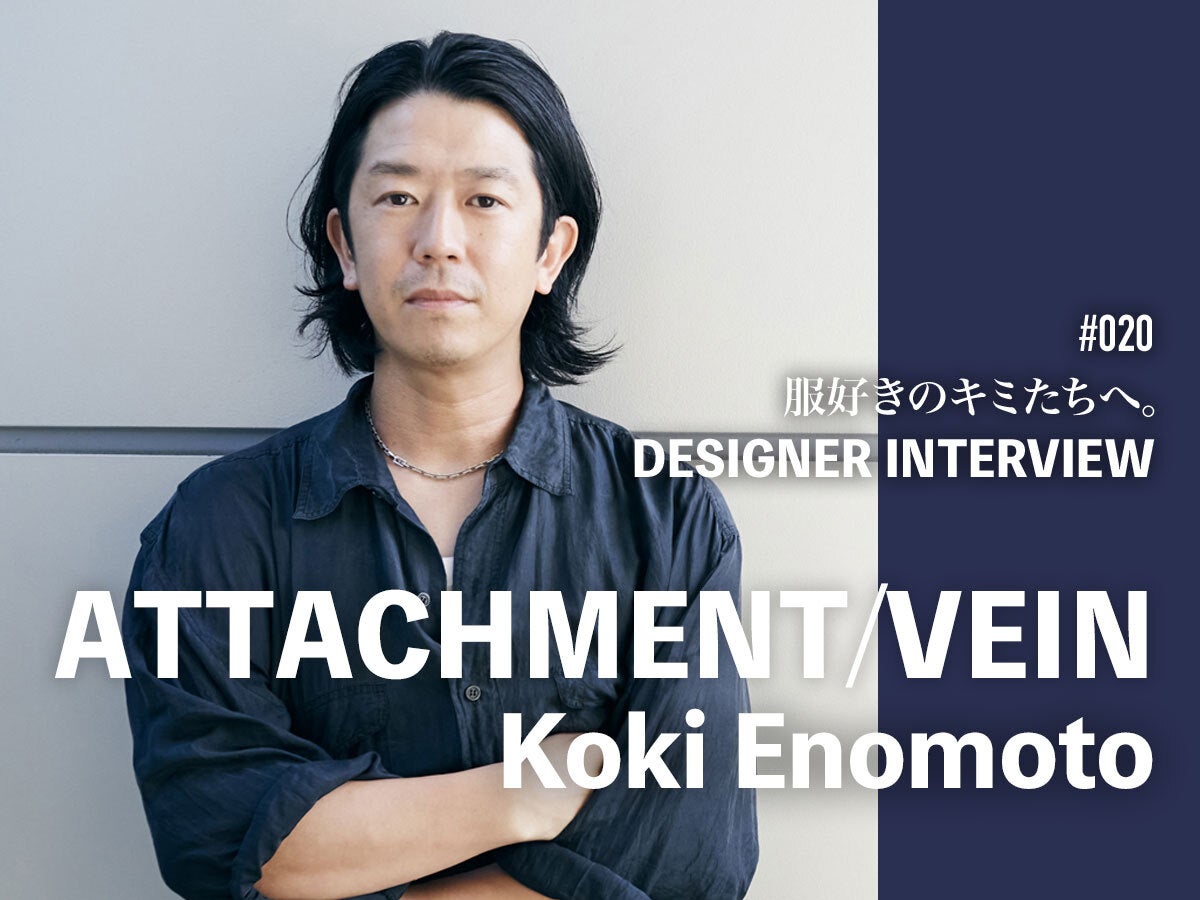

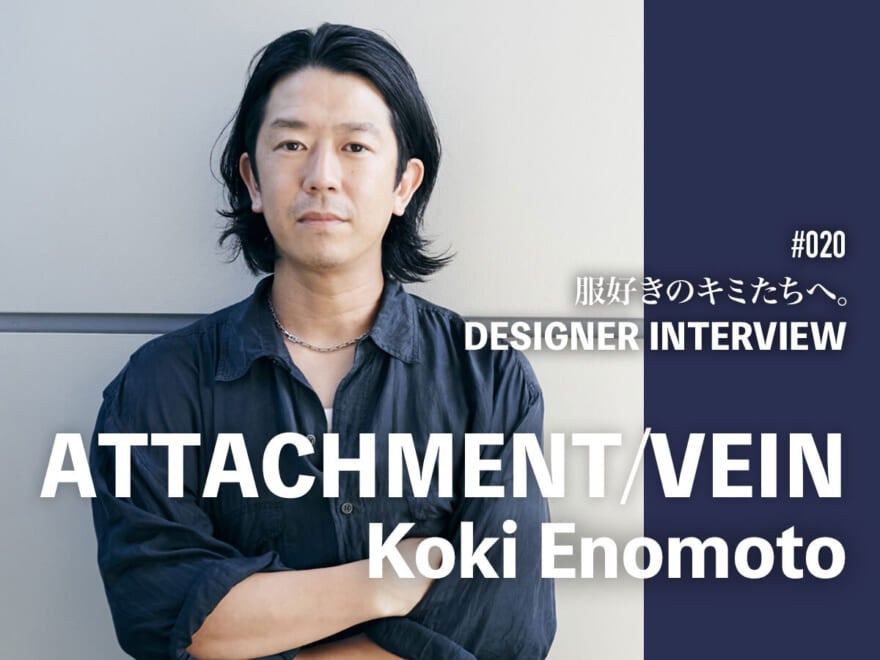

ATTACHMENT/VEIN デザイナー

榎本光希 さん

1985年生まれ、東京都出身。二葉ファッションアカデミーを卒業し、2006年にアタッチメントに入社。2012年に一度同ブランドを離れ、アンダーカバー、ユリウスでアシスタントデザイナーを経験する。2019年にアタッチメントに復帰し、自身のブランド、ヴェインを立ち上げ、2020年春夏シーズンにデビュー。2022-23年秋冬シーズンよりアタッチメントのデザイナーに就任し、現在は2ブランドを率いるデザイナーとして活躍。

ATTACHMENT/VEIN

デザイナー 榎本光希さん

【SPECIAL INTERVIEW】

1_学生時代から

アタッチメントに入るまで

自信がなかったから、マンモス校ではなく

アットホームな専門学校を選択

――海外メゾンのデザイナー交代劇を見ていると、新任デザイナーの経歴は有名メゾンを渡り歩いてきたというケースが多くて「なるほど」と思うんですが、榎本さんがアタッチメントを引き継がれたとき、日本もこういうフェーズに入ったかと感じました。

自分ではいまだに、「デザイナー」という肩書きがしっくりきていません (笑)。

――専門学校は、今はファッション部門がなくなってしまった二葉だったのですね。洋服に興味を持ったきっかけと、数ある専門学校からなぜ二葉を選んだのか教えてださい。

地元が福生に近い西多摩郡で、小さい頃から古着やミリタリーものを目にする機会が多かったんです。原宿まで電車で1時間ほどということもあって、中学の頃から原宿に行き始めました。当時はストリートや裏原カルチャーの全盛期で、そういったブランドやショップに並んで服を買ったりしていました。

――中学時代から裏原に...。

でもファッションどっぷりという感じではなく、部活もけっこう頑張っていたので、たまの休みの日の楽しみ、という感じでしたよ。高校時代は美容師になりたくて、美容専門学校を受けたのですが、落ちてしまって。ファッションの専門学校も楽しそうだなと思い、ミシンも触ったことがない10代でしたが、二葉ファッションアカデミーに進学しました。二葉を選んだのは、家から近かったからというのが一番の理由です。

――そういう理由でしたか。

自分にあまり自信もなかったから、文化服装学院のようなマンモス校に行ってしまうと、潰れちゃうのではないかという気持ちがあって。その点二葉は少人数で、自分に合っていました。ファッション工学科というつくる学科で2年学び、卒業はしたものの...。

――すぐにアタッチメントに入社したわけではなかった?

就職が決まらなかったというのもひとつの理由ですが、当時はパタンナーになりたいという気持ちが強くなっていて。アルバイトをしながら、夜間の専門学校に通おうと思っていました。販売スタッフとしては就職できても、服づくりの現場に入るのは難しい時代で、まずは経験を積まないとダメだと思い、アルバイトをしながら、卒業した後も進路のことで学校に相談に行っていました。

――親身になってくれるいい学校だったのですね。

あるときかなり上の先輩でしたが、アタッチメントに勤めていた卒業生が、1年後に独立するから「誰か入ってくれる人はいないか」と母校に相談に来ていました。「雰囲気もよさそうだし、ちょうどいいのでは?」と、先生がすぐにつないでくれた。その先輩といっしょにデザイナーの熊谷さんの面談を受けて、まずはアルバイトで入ることになりました。20歳の5月のことです。

2_成長するため

アタッチメントを離れる

まずは自分でつくって精査してから

職人に渡すという基本姿勢を学ぶ

――20歳の榎本さんにとって、アタッチメントはどんな存在でした?

高校時代はストリートの服が好きでしたが、専門学校に入ってから視野が広がって、海外ブランドにも目を向けるようになりました。ちょうどリック・オウエンスやクリス・ヴァン・アッシュが出てきて話題になり、アン・ドゥムルメステールもパリコレに参加した頃で、当時はとにかく新鮮でカッコよかった。

同じような雰囲気を持っている日本のブランドがアタッチメントやユリウス、ザ ヴィリディアンでした。だからもう、「ぜひ行きたいです!」と二つ返事です(笑)。

▲入社したときに買ったアタッチメントのレザージャケット。「このレザージャケットの加工を手作業でやったのも、今はいい思い出」(榎本)。当時の織りネームにはアタッチメントを定義する言葉が記されていた。

――願ったり叶ったりだったと。アタッチメントに入られて、どんな仕事をしたのでしょうか?

企画生産を担当しました。会社がスタートして6年ほどでしたので、社員も僕が7人目だったかな? 各セクションにひとりずつしかいないような体制で。布帛と小物を担当していた二葉出身の先輩が1年後に辞められて、その後を僕が引き継ぎ、生産管理の仕事をしながらシューズなど小物の企画もやらせてもらいました。

――小物は例えば文化服装学院にもグッズ専門のコースがあるように、服とはまたノウハウが違いますよね。

考え方も含めて、確かに違う部分はありますね。ただ、熊谷さんがイッセイミヤケの後に、小物のOEM(ブランドから依頼を受けて製品を製造するメーカー)を経験されていたので、そこで学んだことを教えてくれました。とりあえず、靴でもバッグでもまずは自分でつくってみる。靴なら木型を借りて自分でサンプルをつくり、それが構造的に問題ないか? 履きやすいか、履きづらいか? 一度自分で精査した上で、職人さんに相談しないさいと。

――まずは自分でつくってみる...大事なことですね。

素人が適当なことをいうと、確実に職人さんに怒られるので(笑)。まずはプロセスを一度自分で経験して、その上で「こうしたい」と相談すれば伝わると。この経験ができたことは、心から感謝しています。今も自分で何度も試作をして、何も分からない状態で誰かに仕事を振るということをしないようにしています。

▲靴まで小物類も充実しているアタッチメントのコレクション。熊谷さんの経歴や榎本さんのキャリアを物語る、ブランドの重要なパートだ。

――アタッチメントには6年在籍されました。パリでショーを開催するなど、勢いのあった時代でした。

パリにいっしょに行かせてもらったのは、本当に大きな経験でした。世界のバイヤーがどういう服を着て、どういう視点で服を見ているのか。世界で勝負するというのは、すごくヒリヒリすることなんだと。とても勉強になりました。

――アタッチメントを離れたのはどうしてですか?

ひとつはパリでのショーがなくなってしまったこと。あとは単純に自分の力不足を感じ始めたことですね。このままでいいのか? 今の環境では、自分が成長できない気がしていました。将来のキャリアを考えると、アタッチメントを離れたほうがいいのではないかと感じたのです。26歳のときでした。

――それでアンダーカバーへ?

アタッチメントは国内生産が主で海外生産をしていませんでした。将来的には海外生産が主流になっていくだろうと、業界内で言われはじめた過渡期で。一度、大きな会社に入って、そこを勉強したいと思ったのです。アンダーカバーは、やっていることはアタッチメントと近いけれど規模は大きい。自分に合いそうだと受けてみたら、生地担当として採用されました。

――テキスタイルを担当されたのですね。

アタッチメントでは生地は熊谷さんがすべて監修していたので、生地づくりや、生地別注の流れをあまり勉強することができませんでした。アンダーアバーには1年しかいなかったけれど、生地屋さんと直接コミュニケーションが取れたことは、その後の自分にとってとても大きかったなと思います。

――どうしてまたユリウスに行かれたんですか?

ユリウスの社長とはアタッチメント時代から知り合いでした。実は以前から熱心に「うちに来ないか?」と声をかけてもらっていて。僕が入った時期、アンダーカバーもランウェイではなく展示会中心で、ユリウスはパリでランウェイを行っていた。やはり世界を見たくて、移ることにしました。

――ユリウスにはその後6年在籍しました。

ユリウスでは企画に参加しました。デザインチームは5人で、僕の主戦場は小物。生地は全員で担当していました。しばらくしてプレラインを立ち上げた際には、そこを任せてもらえるようになり、MD(商品構成や販売計画を担う業務)や、アイテムをどうルックに落とし込むかなど、服づくりをトータルで監修していく作業を教えてもらいました。

3_ヴェインを立ち上げ

アタッチメントを引き継ぐ

不可欠なものでありたいという思いを

ヴェインというブランド名に込めた

――外に出て経験を積んだことで、ブランドを運営できる力をつけたわけですね。2019年に再びアタッチメントに戻ることになったきっかけは?

熊谷さんから「アタッチメントとは別のアプローチで、新しいブランドをやってみないか?」と誘われまして。33歳になっていたので、これを逃したらチャンスはそうないかも...と考えて、戻る決断をしました。結果的にそれがヴェインになります。

――あるインタビューでは「デザイナーになりたいと、ずっと思っていなかった」と答えていました。

思ってなかったです。

――でもそのときは自分のブランドをやりたいと思った。

思いました。ただそのときも自分は“デザイナー”というよりも“企画者”でありたいと、願っていました。熊谷さん、高橋盾さん、堀川達郎さんと、日本を代表するデザイナーの下でずっと働いてきたので、謙虚にならずにはいられませんでした。いっしょに働く時間はとても充実していたし、必要とされている実感があることもうれしかった。ただそれが、逆の立場になるということを、想像できなかった...。

――それでもヴェインを立ち上げました。

熊谷さんに打診されたとき、純粋に「やってみたい」と思えたのと、やらずに後悔はしたくないと思って受けることにしました。

――2020年春夏スタートということは、戻ってきてすぐに立ち上げたわけですね。

本当にすぐでした。3カ月ほど準備して、最初から展示会もパリでやらせてもらって。

――これまでのお話を聞いていると、榎本さんは「世界」の存在をずっと意識されてきたように感じます。パリでの展示会やショーを重要視するのは、なぜですか?

言語や国籍関係なく伝わる仕事って、かなり稀有だと思います。でもファッションの仕事は、それができる。その楽しさを体感したのが、パリでした。何を言っているかは分からなくても、自分が考えたものを外国の方がめちゃくちゃ気に入ってオーダーしてくれた。それが本当にうれしくて、自分の存在意義だと思えました。これが多分、ファッションの醍醐味ですよね。

――いざ新ブランドをつくるとなったとき、コンセプトや構想はあったのですか?

大前提として「アタッチメントとは違う」というルールがありました。ただ、僕はアタッチメントに影響を受けてしまっているので、まったく別物にするのは正直難しくて。その狭間で悩みながら、デザインしていました。

――熊谷さんはどうして新ブランドをつくったんでしょうね。

そこは明確には聞いていないのですが、熊谷さん自身が楽しいことをしたかったというのが本音なんじゃないかと思います。そこに理由は必要なくて、興味や情熱があれば挑戦してみる。そういう社風がアタッチメントにはありました。

――ヴェインはどんなブランドにしたいと考えましたか?

建築家ジャン・プルーヴェ(Jean Prouve)が、装飾ではなく構造から建築を考えたように、表面的なデザインではなく、本質的な部分をデザインしたいと思いました。例えば無地のTシャツでもしっかり設計されていれば、その設計自体がデザインとして成立する。そういう考えです。“意味のあるデザイン”であることを、常に意識しています。

――ヴェインというブランド名にした理由は?

ヴェイン(VEIN)は静脈、植物でいえば葉脈という意味です。人間は静脈がなければ生きていけないし、植物も同じ。花のように目立つ存在でなくてもいいから「不可欠なもの」でありたい。ブランド立ち上げ前に生まれた息子の名前に「葉」という字を入れていたこともあり、ヴェインにしました。

――構造にこだわるとはいっても、コレクションをつくるときにテーマは設けていますよね。

ヴェインには、自分のパーソナルな感情を投影しています。アートやスポーツ、写真、家族、友だちとの会話。日々の生活の中で気になったことや、メモしたような断片が、自然とテーマになっていきます。

――アタットメントは違うんですか?

アタッチメントには「服は人の付属品である」という、創業時から大切にしている哲学があります。僕はこの思想に深く共感しています。ある意味、洋服の本質だと思っていますし、アタッチメントはそうあるべきブランドだと、ずっと思ってきました。だからその芯はブラさず、時代性や僕の考えを少しずつ重ねていけばいい。極端な話、テーマがなくても成立するブランドです。

――ヴェインを立ち上げたときは、まさかアタッチメントのデザイナーを兼任するとは思っていませんでしたよね?

アタッチメントを引き継いでほしいと言われたときは、とても驚きました。今になって思うと、熊谷さんはものすごい決断をされたんだなと。自分が築いたブランドを人に託すというのは、並大抵のことではない。穏やかな精神状態では見守れないと思います。だかこそ、信頼して任せてくれたことには、リスペクトと感謝しかありません。キャリアを重ねるほど、熊谷さんの偉大さを痛感します。

――アタッチメントの後にカラーも阿部潤一さんが引退し、堀内太郎さんに交代しました。海外では当たり前になっているデザイナーの交代が、今後は日本のブランドでも増えてきそうです。

日本のファッションブランドの未来を考えると、熊谷さんの決断が“いい前例”だったと言われるようにしたい。そのためにも、何かしらの爪痕は残したいです。今後の日本のファッションの発展のためにも、失敗例にはしたくない。

――熊谷さんは、アタッチメントだけを背負わせるのではなく、ヴェインを立ち上げることで榎本さんのフィールドをつくった。その点でも、ユニークな前例だと思います。

それは本当にありがたかったですね。自分が何者であるかを示していないまま引き継いでいたら、きっとうまく伝えることができなかったと思います。ヴェインがあったからこそ、心のバランスも取れたし周囲からの理解も得られた。

――交代後のアタッチメント2022-23年秋冬コレクションはランウェイショーで発表し、2023年春夏ではヴェインと合同ショーを開催。ヴェインはその後ランウェイで発表していましたが、2026年春夏はプレゼンテーションでした。発表のスタイルは、どのように決めていますか?

チームと話し合いながら、その時点でブランドに最適な形式を選んでいます。

▲2023年春夏シーズンは合同でランウェイショーを開催。会場は東京の代々木第二体育館エントランス。アタッチメント(左)は「ホライズン(HORIZON)」、ヴェイン(右)は「アンフォルメル(INFORMEL)」がテーマ。画像はそれぞれの顔となるファーストルックだ。

――榎本さんの中では、両者に明確な違いがあるようですが、今シーズンはアタッチメントとヴェインが似ていると感じました。

よく見ると、全然違うとわかってもらえると思います(笑)。

4_アタッチメント

2026春夏コレクション

1980年代のソフトテーラードを思わせる

抜け感のあるスタイルを提案

――ではそれぞれの今シーズンのテーマなどをお伺いしたいと思います。まずはアタッチメントから。

アタッチメントは「Easily」というタイトルです。精神的な気楽さとか、リラックスした軽やかな装いを表現したいと思ったので、キーワードとしてはイタリア語の「SPREZZATURA(スプレッツァトゥーラ)」を掲げました。「計算された無造作」とか「力の抜けたエレンガンス」を意味しています。

――英語のエフォートレス(effortless)やフランス語のノンシャラン(nonchalant)と似ているけれど、より感度が高い印象ですね。

そういった男性像に今シーズンは特に惹かれました。2025-26年秋冬も、寝起きのパジャマスタイルのようなヘアバンドのルックなどがありましたが、今回はそれを発展させて、力は抜けているけれどエレガントに見えるスタイルを提案しました。

――アタッチメントというとキメキメなイメージがありましたが、榎本さんに代われて抜け感のような時代性のあるデザインに変化してきたわけですね。

そういう部分は、確かに出ているかもしれませんね。今回は「ソフトフォーマリティ」をコレクションの核にしています。1980年代にジョルジオア・アルマーニがソフトスーツを提案して時代を牽引しましたが、その時代の空気感が最近、すごく気になっていて。それまでの伝統的な硬さからスーツを解放するという当時の潮流についてあまり知らなかったのですが、改めて見返してみると、アタッチメントでも肩パッドを省き芯地だけのジャケットを作成していて、素材もソフトにしている。自分も同じことをやっているな、と気づいた。

――1980年代はまさにソフトスーツの時代でした。言われてみれば今回のアタッチメントのスーツには、そのムードがありますね。

新しい男性像を考える上で「ソフトにしていく」という視点がひとつの鍵でした。ソフトスーツに行き着いて、アルマーニが衣装を手がけた映画『アメリカン・ジゴロ』(1980年公開)を観たら、リチャード・ギアのスタイルがアタッチメントに見えてきて (笑)。

ATTACHMENT 2026SS pick-up ①

―― 『アメリカン・ジゴロ』の衣装がアルマーニだったことは、当時も話題になりました。榎本さんに思い入れのあるルックを選んでいただきましたので、その解説をお願いします。まずは白いダブルのジャケットとジーンズのファーストルックから。

今回、ダブルのジャケットを初めてつくりました。全部で3型あって、サマーウール素材、そしてレザー、あとひとつは洗えるポリエステル素材。ファーストルックはポリエステル素材です。色褪せたデニムとサンダルに合わせることで、軽やかさを表現しました。

ATTACHMENT 2026SS pick-up②

――2つめはレザーのブルゾンにショーツのルック。

これはネクタイがポイントです。ネクタイを結ぶスタイルは気楽ではありませんが、食事のときに肩にかけたりするじゃないですか? それだけで、ぐっと気軽に見える。上品かつ力の抜けたエレガンスという意味で、今回のテーマを象徴するスタイリングです。

ATTACHMENT 2026SS pick-up③

――言われてみれば、ネクタイのルックはすべてこの着こなしですね(笑)。3つめは光沢のあるアンバー系のパンツのルック。シャツもTシャツも、艶のある素材です。

Tシャツとパンツはサテン生地を使っています。シャツはシルクですね。やわらかさを表現する際、女性的とされてきた生地をメンズに落とし込むというのが、僕なりのソフトテーラードの考え方でした。やわらかい素材でメンズのスタイルをつくっていくのは、ユニークなアプローチだと思っています。また今季はアンバーやコーラルがアタッチメントのアクセントカラーになっています。

ATTACHMENT 2026SS pick-up④

――4つめはジップブルゾンのセットアップ。

バーバリーでおなじみのギャバジン素材を使ったセットアップです。横糸にシルクを打ち込んでいるので、より強く美しい光沢が生まれます。素材がやわらかくなることで、自然な落ち感も出る。一見ベーシックだけれど、どこかソフト。このバランスが、今のアタッチメントらしさだと思っています。現在は、生地の9割をオリジナルで開発しています。

ATTACHMENT 2026SS pick-up⑤

――最後はパジャマスーツにダブルのジャケットを合わせたルック。

サテンのセットアップをあえてルーズにパジャマっぽく着て、その上にサマーウールのダブルジャケットを合わせています。このサテンのパンツは、先ほどのアンバー系の色違いです。

――特に思い入れのあるアイテムは?

やはり初めてつくった、ダブルのジャケットです。特に現代のニーズに合うウォッシャブル素材でも表現できたことは、よかったと思っています。

5_ヴェイン

2026年春夏コレクション

10代の自分のスタイルを投影した

パーソナルなコレクション

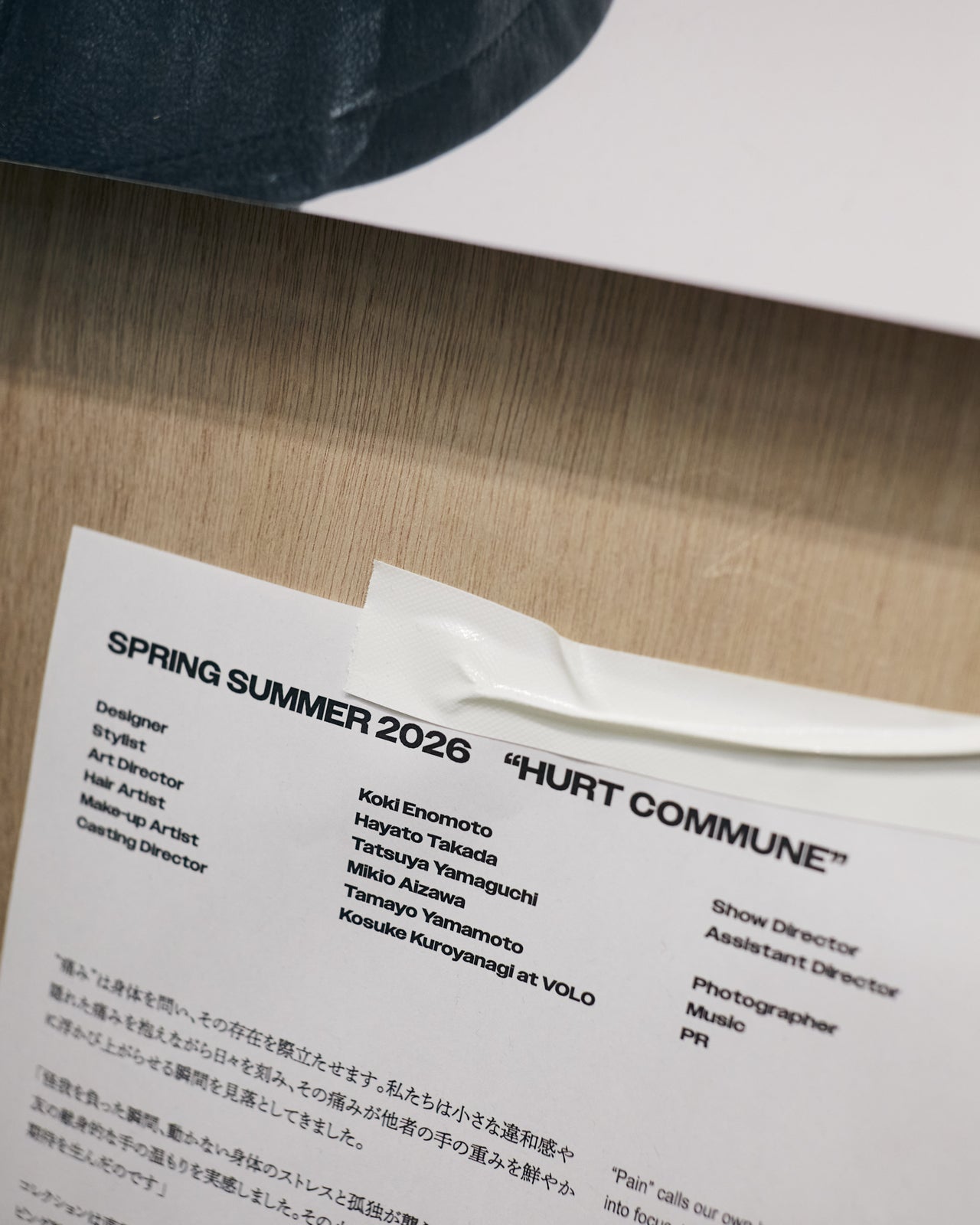

――ヴェインは今回プレゼンテーション形式でした。ZINEが配られ、会場にはその写真が街中のポスターのようにラフに貼られていて。スーツも登場しましたが、全体的にはストリートなムードを感じました。

確かにストリート感はありますね。ヴェインのテーマは「HURT COMMUNE」。「傷」と「コミュニティ」にフォーカスしました。ヴェインはここ数シーズン、コミュニティの存在を大事にしていて、ヴェインを着ていたりヴェインに関わっている人を「ヴェイナー」と呼び合っています。「今日、ヴェイナー?」みたいに、ちょっとした挨拶代わりのような感じで(笑)。

――ヴェイナー! いいですね。

ブランドではありますが、そういう愛称で呼ばれるような、仲間みたいな立ち位置でありたいというのがアティテュードとしてあります。

実は(2025年の)2月に怪我をして、その時期に怪我についていろいろ考えました。子どもといっしょにサッカーができなくなるのはネガティブなことでしたが、近しい人がすごく心配してくれたり、自然と手を差し伸べてくれる体験があって。痛みを感じることで、他者とのつながりに気づける。そんな感覚が今シーズンのテーマになっています。

――それで落書きされた包帯がメタファーになっていたんですね。

部活とかで怪我をしてギブスや包帯をしてると、「早く帰ってこい!」とか落書きされたりするじゃないですか?(笑)

VEIN 2026SS pick-up①

――具体的にそのテーマをアイテムやルックにどう落とし込んだかは、選んでいただいた5ルックを見ながら伺いましょう。まずはこのジャケットとショーツのルック。

めちゃくちゃ個人的な話で恐縮ですが、このグレンチェックは僕の高校時代の制服のスラックスに着想しました。中に着ているトラックジャケットとショーツは、ヴェインの核のひとつにでもあるスポーティな要素を反映したもの。裾が飛び出しているタンクトップは、怪我をした腕を吊ることができるギミックを入れています。

VEIN 2026SS pick-up②

――このオレンジ色のタンクトップがそれですね。2つめの、腕に包帯を巻いたセットアップは?

前回からラインナップしているセットアップのジャケットを、今回アップデートしました。もともとはオーバーサイズのジャケットのフロントボタンを2つにすることで、ウエストをギュッと絞りシルエットを変化させられる仕様にしました。このルックでは深い位置で留めてダブルジャケット風に着ています。パンツは内側には、包帯柄のゴムをあしらっています。

VEIN 2026SS pick-up③

――次はMA-1にミリタリーパンツのようなルック。

実家が米軍基地に近いこともあって、若い頃はこんな格好ばかりしていました。ミリタリーパンツは自分のルーツ的なアイテムです。肩に巻いたサーマル素材のカットソーは、当時、ミリタリーパンツによく合わせていたアイテムに着想しています。

VEIN 2026SS pick-up④

――4つめはドリズラーにジーンズのシンプルなルック。

「なんでもないルックを入れたいよね」という話をチームでしていて、これがそうですね。普段着っぽい、部活帰りみたいなイメージです。個人的には一番好きなルックかもしれません。ちなみにこの後ろのモデルがはいている膝が割れているスウェットパンツは、ヴェインの人気アイテムです。

VEIN 2026SS pick-up⑤

――最後はレザーのセットアップ。

僕が古着で買って気に入っていたレザージャケットをオマージュしたジャケットと、若い頃にはいていたディッキーズのショーツを、レザーで表現したようなショーツの組み合わせです。このシーズンは自分の記憶をたどる作業が多かったかもしれません。

――ヴェインは「パーソナルな感情を投影する」とおっしゃっていましたが、それがよく伝わってきます。ZINEも今回が初めてですよね?

初めてです。仲間やコミュニティがテーマであれば、ランウェイショーよりもZINEをつくったり、ビールとピザで宅飲みするようなプレゼンテーションのほうがいいんじゃないかという話になりまして(笑)。

――会場でピザとビールが配られていたのは、そういう伏線だったんですね!

ZINEを名刺代わりに交換したり配ったりするのは、コミュニティではよくある光景です。今回ZINEやプレゼンテーションに出てもらったモデルたちも、普段からいっしょに遊ぶ仲間同士。スタイリストやフォトグラファー、クリエイティブスタッフとも距離が近く、友だちのような関係性のチームでした。

――ヴェインで思い入れのあるアイテムは?

新型のスニーカーです。自分で紙粘土を使用して原型をつくった、オリジナルソールを使用しています。粘土を盛って、乾かして、削って、色を塗って確認という作業を何十回と繰り返したこともあり、このソールにはとても愛着があります。アッパーはレザーとメッシュのコンビネーションに、少しだけエナメルを効かせたハイテクデザインに着地しています。

――ハイテクスニーカーを、アパレルブランドがオリジナルでつくるのは大変だと、以前ほかのデザイナーさんから聞きました。ヴェインのスニーカーは、すごく軽くて驚きました。

アッパーのデザインは、僕が怪我をしたときに着けていたサポーターのカッティングやラインを参考にしています。やはりスニーカーは軽いほうがいいなと思っていて、厚底だけど軽量になるよう、異なる原料を組み合わせて設計しました。

6_今後の展開と

ファッションへの思い

先を急がず、等身大の自分ができることを

表現して一歩一歩進んでいく

――きょうは創作のヒントになった写真集や、仕事をまとめたファイルもご持参いただきました。

アタッチメントを引き継いだ頃は、アート作品から着想を得たりしていました。僕が手がけた最初のシーズン、2022-23年秋冬はロバート・ライマン(Robert Ryman)。多彩なタッチで描いた白い作品が有名で「白の巨匠」と評されています。

There is never any question of what to paint but only how to paint. (何を描くかという問題はなく、ただどのように描くかという問題だけがある)という言葉が有名で、完成したイメージではなく、プロセスこそが大事だと言っています。これが僕の中で、アタッチメントの美学とものすごくリンクしました。

――プロセスが重要という部分ですね。

いろんなブランドが白いTシャツをつくっていますが、アタッチメントはものすごく細かくつくっています。実際に1か月着てみて、気になる部分をミリ単位で修正し、試行錯誤に長い時間を費やします。ここまでやっているブランドを、僕はほかに知りません。

ベーシックなものをとことん真面目につくるという美学が、アタッチメントにはあります。そこが僕の一番好きなところだから、ファーストシーズンはそれを前に出したかった。

――ほかの写真集もコレクションのインスピレーションですか?

ほかはアタッチメント的だなと思うアーティストをピックアップしています。カール・アンドレ(Carl Andre)は石や鉄、木といった素材を均一に並べる作品が有名で、均整が取れたように見えながら、そこに浮かび上がる不ぞろいさに注目している点が、アタッチメントの哲学に近いと感じました。

「服は人の付属品である」と同時に「着る者の内面を引き出すものが服である」というのがアタッチメントの考え方なので、洋服の記号的なものを排除していくと、着る人の個性が浮かび上がってくるわけです。

――榎本さんはいろんな角度から「アタッチメントとは何か?」ということを探しているんですね。

そうですね。「服は人の付属品である」というコンセプトは、すごく哲学的ですよね。そのゴールがわかっているようで、わかっていない...。だからブランドの表現の中で什器をつくるときも「アタッチメトらしいとは何か?」と考えて、「利便性」や「シンプルであること」を定義して、確認作業をするわけです。

――コレクションをつくるときは、どういうプロセスで組み立てていくんですか? アタッチメントとヴェインを並行してやられているわけですよね?

並行していますね。最初に生地を選定して、スタイルを描いて、コレクションのイメージをつくって、アイテムも含めて1枚のシートにまとめると全体像が見えてきます。そこからアイテムや色のバランスを考えて、最終的なコレクションを仕上げていきます。

――ものすごく綿密に構成しているんですね。お話を伺って、アタッチメントとヴェインが似てると言ったことが、大変失礼な言葉だったと反省しております。

似ている部分はあると思います。同じ人間がつくっているんで、それは間違いない。逆に似ていない言われると困ってしまいますよね(笑)。

――自分がつくったブランドと、引き継いだブランドの違いがよくわかりました。最後に榎本さんにとって、ファッションとは何でしょうか?

僕にとってのファッションは、やはりコミュニケーションですね。20年前も今も、コミュニケーションツールとしてのファッションというのは変わってないと思います。人が服を着て自分を表現して、誰かとつながっていく。それがファッションの最大の魅力だと思っているので、そこは永遠に失われないんだろうと考えています。

――今後の展開として具体的に考えていることはありますか?

あまり先のことを考えないようにしています。等身大の自分らしくいようというのはずっと気をつけていることで、背伸びや高望みせずに、自分の身の丈にあったことを表現したり発信していきたいと思っています。

――一歩一歩ですね。冒頭で「デザイナーという肩書がなじまない」とおっしゃっていました。

全然なじまないですね。僕はデザイナーと言えずに、デザイナーをし続けるのでしょうね。以前、自分には強烈な個性というものがない気がしていたのですが、「榎本って考え方とか、すべてがシンプルだよね」と、まわりが長所を見い出してくれました。

――シンプルであることも個性ですよね。

今、ファッションデザイナーを志している学生さんの中にも、「自分にはアイデンティティやバックボーンがない」と悩んでいる人が多いと思います。僕も「10代のすべてをつぎこみました!」みたないカルチャーを持っておらず、悩んでいました。「自分って何だろう?」と考えても見つからなかった。でも人は誰にでも絶対に個性があって、それはまわりの方々が見つけてくれるから大丈夫。20年前の自分にも「安心していいよ」と言いたいです(笑)。

ATTACHMENT(アタッチメント)

BRAND PROFILE

イッセイ ミヤケ出身のデザイナー、熊谷和幸が1999年春夏シーズンにスタート。「服は人の付属品である」というコンセプトのもと、こだわりぬいた素材をミニマルなデザインとモダンなシルエットに落とし込む。パリでもコレクションを発表し、グローバルに評価されるブランドへと成長。2022年春夏をもって熊谷和幸が退任し、2022-23年秋冬から榎本光希がデザイナーに就任。2026年春夏は「Easily」をテーマに、ランウェイショー形式でコレクションを発表した。

ブランド公式サイト:

https://attachment.co.jp/

ブランドInstagram:

https://www.instagram.com/attachment_official/

VEIN(ヴェイン)

BRAND PROFILE

榎本光希がデザイナーを務め、2020年春夏シーズンにスタート。建築家ジャン・プルーヴェのデザイン哲学に影響を受け、自身をデザイナーではなく“企画者”ととらえて創作を行っている。パーソナルな感動をコレクションのテーマに落とし込み、凝ったものづくりで服好きの心をつかむ。2026年春夏は「HURT COMMUNE」をテーマに、プレゼンテーション形式でコレクションを発表。

ブランド公式サイト:

https://www.vein-official.com/

ブランドInstagram:

https://www.instagram.com/vein.ig/

Photos(portrait & report ) : Kenta Watanabe

Interview&Text : Hisami Kotakemori

▲ WPの本文 ▲