▼ WPの本文 ▼

世界中のアニメファンが、超ド級のクオリティに驚愕(きょうがく)した『ダンダダン』(龍幸伸によるコミック原作)。こんなにも注目と人気を集めた理由を、クリエイターの視点を通して追う。

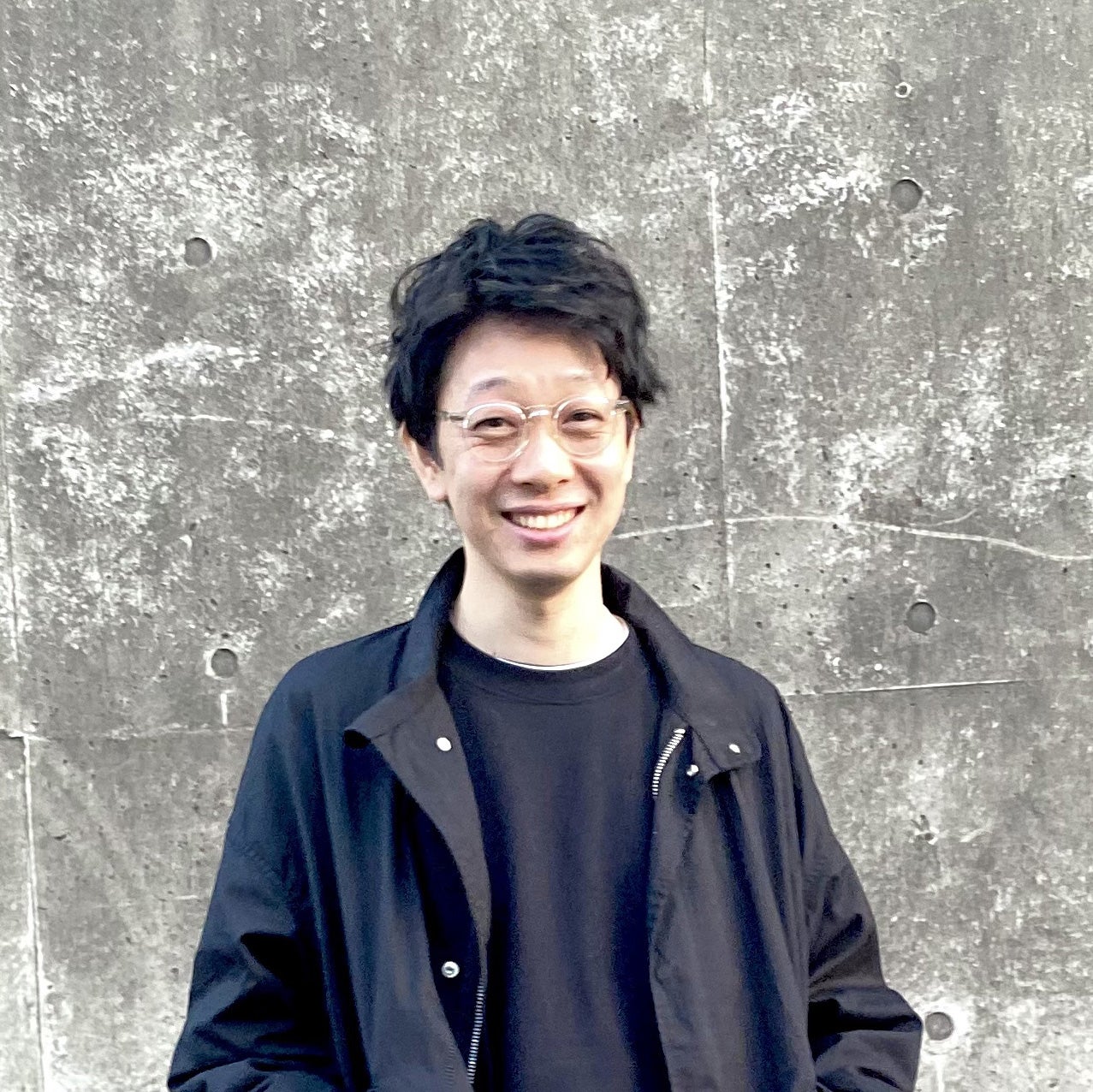

漫画編集者 林 士平

長く語られる話は現代人の精神に

共鳴する魅力を持ってる

Shihei Lin

1982年生まれ。株式会社ミックスグリーン代表取締役、『少年ジャンプ+』編集部員。これまで『ダンダダン』のほか、『SPY×FAMILY』や『チェンソーマン』など数々の人気作品を担当。Podcast「林士平のイナズマフラッシュ」を配信している。

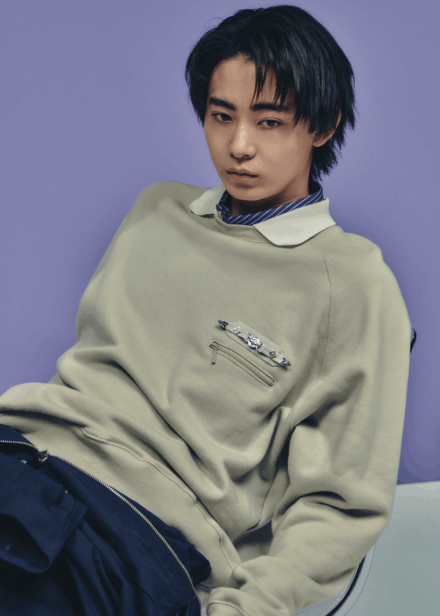

妖怪研究者 廣田龍平

既存のネタを生かしながら

“いかに枠を外すか”が面白い

Ryuhei Hirota

1983年生まれ。文化人類学・民俗学的に妖怪研究を行い、大東文化大学文学部で助教を務める。『ネット怪談の民俗学』(ハヤカワ新書)はAmazonの文化・民族研究カテゴリーで1位を獲得。共著『よみがえる「学校の怪談」』(集英社新書)が発売中。

『ダンダダン』から学ぶ、

オカルトの楽しみ方

世間の興味と関心を再びオカルトに集めることとなった『ダンダダン』。その魅力を知るべく、妖怪を研究する廣田龍平と、本作の立ち上げから担当編集を務める漫画編集者の林士平に、『ダンダダン』、ひいてはオカルトコンテンツの楽しみ方を語ってもらった。

廣田 オカルト─ここでは、超能力や怪談、都市伝説を含みますが─の特徴として、ニュースや教科書に載る公の情報ではなく、噂(うわさ)や都市伝説でしか知ることができない、真偽不明の話であることが挙げられますね。

林 誰しも子どもの頃からオカルトを耳にしますが、なぜこんなにも惹かれると思いますか? 私が個人的に思うのは、近年やること、やれることが増えてどんどん忙しくなるとともに、日常生活を退屈に感じる人が増えているのでは、と。それを解消するのが、エンタメ性をはらむ突拍子もない逸話だと思っています。

廣田 それもあると思います。加えて、都市伝説などがそもそも持っている性質もあるでしょう。物語として消費されることはもちろん、人の関心を引く特性上、コミュニケーションの種としても使われ、現代ではネットを介しながら人から人へと伝播(でんぱ)していく力を持っています。また、これらの噂話は、「誰かが見た」「誰かが体験した」という暗黙の前提があって、“自分でもまだまだ深掘りできそう”と思わせるのも、のめり込む理由ではないでしょうか。

林 なるほど。廣田さんはオカルトをテーマにしたコンテンツとどう関わっていますか?

廣田 いわゆる“元ネタ探し”が昔から好きなんです。私が子どもの頃に観ていた作品でいえば、水木しげる先生の『ゲゲゲの鬼太郎』や椎名高志先生の『GS美神 極楽大作戦!!』、真倉翔先生と岡野剛先生の『地獄先生ぬ〜べ〜』に出てくるキャラクターやエピソードの元ネタを調べるのが楽しくて。今では研究としてやっていることですが、さらにその“ネタ”が、「なぜ、どこで、どのように生まれ、伝えられ、信じられるようになったのか」を掘っていくんです。

林 また、それらがどのように使われ、アレンジされ、新しい物語に落とし込まれているかを見るのも面白いですよね。

廣田 そうなんです。『ダンダダン』の作品に出てくる怪異たちは、私が昔から好きなオカルトネタとかなりかぶっていて、クリエイティビティを感じますし、知的好奇心が刺激されます。多くのオカルトは、口伝、あるいは文字情報で広まり、当時描かれたスケッチやファンアートはあっても正確なビジュアルがない。『ダンダダン』では、アクロバティックさらさら(※1)はその名前からものすごく俊敏な動きをさせていたり、カシマレイコは口裂け女の名前でも呼ばれることから、顔を飛び出す大きな口をしていたり、3メートルの巨大な体を持つとされているフラットウッズモンスター(※2)を力士にしたり、既存の情報を生かしながらの“枠の外し方・はみ出し方”が観ていて面白いんですよね。

林 フラットウッズモンスターの実在のスケッチを見せて、キャラクターを描いてみてと言っても、普通あの造形にはならないですよね。

廣田 宇宙人が相撲を取るとは思いません(笑)。それ故、研究者の目線でいうと、オカルトに詳しいオカルンが、一般的に出回っているスケッチと違うあの姿を見て、なぜすぐにフラットウッズモンスターと認識できたのかと。

林 あはは(笑)。

廣田 と言いつつ、『ダンダダン』では妖怪や宇宙人と物理的に殴り合う、これまでにない面白い世界観が何より大切なのであって、私個人としてそこを含めて怪異の造形が好きです(笑)。私は特撮も好きなのですが、原作の絵柄、特に人外のキャラクターに、『ウルトラマン』など初期のウルトラシリーズのヒーローをはじめ、怪獣や宇宙人をデザインした成田亨先生のデザイン画に通じるシュールさを感じました。悲しい過去を背負った妖怪の個性を、特に見事に表現できていますよね。

林 龍(幸伸)先生が成田さんをリスペクトされているとおっしゃっていますが、成田さんを模倣するのではなく、彼の精神性を自身の中に入れたうえで圧倒的な画力で描き出すから、多くの人に愛されながら、見たことないキャラクターを生み出せていると考えています。

廣田 すばらしいですね。新しいキャラクターを見るたびに、その造形に惹かれますし、アニメではさらにぬるぬると、かつダイナミックに動くので、もはや一視聴者として驚きます。どのエピソードが特に反響がありましたか?

林 アクロバティックさらさらの過去を描いた回ですね。連載が始まる前、龍先生と都市伝説や妖怪の図鑑を手に打ち合わせをしていたときも話したのですが、忘れ去られる都市伝説が山ほどある中で、今も長く語られている話って、現代の人の精神や心理に共鳴するから残っているわけで。“アクさら”の場合は、小さな幸せの尊さや貧困の苦しさといった要素をバックグラウンドとして補い、物語として描いた結果、世界中のファンの心に残ったのかなと。

廣田 納得です。怪獣好きとして、怪獣にまつわる話もアニメで観たいですが…。

林 私から先の展開は言えないのですが(笑)、アニメでも、サイエンスSARUの山代(風我)監督やアベル(・ゴンゴラ)監督をはじめクリエイターの皆さんが、これまた圧倒的な画力と色彩と音楽で心地よく脳にねじ込んでくれるので、引き続き楽しみにしてほしいです。

©龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会

Photos:Kanta Matsubayashi Text:Hisamoto Chikaraishi[S/T/D/Y]

▲ WPの本文 ▲

![車好きはやっぱりホンダ(Honda)?ロマンを求めるなら、80年代~90年代の国産車を。中田圭祐と稲井孝太朗の愛せるクルマを見つけにいこう。[国産車編]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/01/M_26_0112_1_eye-440x330.jpg)

![スニーカーにうるさいのに2足もゲット。「KEEN(キーン)」沼に腰まで浸かってます![編集者の愛用私物 #263]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2025/12/editorsbuzzkeen-440x330.jpg)

![「ユニクロ」の人気コラボ「UNIQLO and NEEDLES」のフリースジャケットが良すぎて。[編集者の愛用私物 #281]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/01/editorsbuzz281-440x330.jpg)

![おしゃれに冬を過ごすなら黒じゃなくてグレーを。今買うべき「グレーの暖品」6選をエディターが試着&本気レビュー![パタゴニア、ゴールドウイン ゼロF/CE.®︎…]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/01/326804323bae45b6a0e8775c5cc1a1ba-440x330.jpg)

![スニーカーにうるさいのに2足もゲット。「KEEN(キーン)」沼に腰まで浸かってます![編集者の愛用私物 #263]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2025/12/editorsbuzzkeen-880x660.jpg)