▼ WPの本文 ▼

第18回は着て感動する凝ったものづくりやアニメコラボで、国内外にファンを増やすセヴシグ。日本の信仰から着想を得て「五色神(ごしきしん)」をテーマに5シーズンに渡ってランウェイショーを開催し、2025年秋冬に完結を迎えた。壮大なショーを通してデザイナーの長野剛識さんが伝えたかったこととは?

SEVESKIG(セヴシグ)

BRAND PROFILE

2012年にブランドが設立され、2013年春夏コレクションでデビュー。スタート時はレザーを中心にコレクションを展開。2020年から新体制になり「実際に商品を手に取り、着て感動するものづくり」をコンセプトに掲げ、デザイナー自身が通ってきたカルチャー、サブカルチャーなどを落とし込んだものづくりにシフト。アニメ業界、アート業界、バイク業界に精通し、様々なコラボレーションで話題を集める。

SEVESKIG(セヴシグ)

デザイナー長野剛識さん

【SPECIAL INTERVIEW】

1_子どもの頃から専門学校まで

アニメとヒップホップと

スケートがカルチャーの原点

――セヴシグは『新世紀エヴァンゲリオン』『ジャングル⼤帝』など、ファッションブランドでありながらアニメコラボが多いことでも話題を集めていますが、もともと長野さんがアニメ好きとうかがいました。

『機動戦士ガンダム』が大好きで、5歳のときすでにガンプラ(『機動戦士ガンダム』シリーズに登場するロボットなどのプラモデルの総称)をつくっていましたね。

――ファッションに目覚めたのはRUN DMC(ラン・ディーエムシー/NY出身のヒップホップ・グループ)がきっかけだったそうですね。

2歳上の兄の影響で、小学5年生のときに初めてRUN DMCを聴いて。そこからヒップホップ好きになりました。中学生から古着屋に行くようになり、中2ぐらいのとき大分にエヴィスジーンズ(日本のデニムブランド)が入ってきたんです。それがカッコいいんだけど、高くて買えないから、代わりにリーバイスの古着を買ってましたね。その後はスケボーにハマりました。

――90年代初頭から半ばですね。渋カジの後はスケーターとヒップホップが2大勢力でした。

101 Skateboards(スケートボード デッキ ブランド)や『スラッシャー(スケートボード専門雑誌)』のビデオを見ているとビースティ・ボーイズの曲や、グリーン・デイも流れてたかな? とにかく中学から高校はスケボー三昧で、大会にも出たりしていました。

――高校時代にアメリカに留学しようとしたこともあったんですよね?

スケボーならアメリカだろうと、当時、英語塾にも通っていたので、その先生の紹介でフェニックス(アリゾナ州最大の都市)の学校に転校しようと試験を受けて合格したんですが、学費がとんでもなく高かったんですよ。それで断念せざるを得なくて。ちょうど兄が大学受験のタイミングで、いろいろ資料を取り寄せた中に、東京モード学園のパンプレットがあったので、洋服好きだし、モードに行くことにしました。

――高校の途中で東京モード学園に行ったのはどうしてだったんでしょう。

2022年に『All the Streets Are Silent:ニューヨーク(1987-1997)ヒップホップとスケートボードの融合』というドキュメンタリー映画が公開されましたが、大分でそのドキュメンタリーに出てくるような、けっこう荒れた生活をしていました。当時このままではいけないと、大分を離れたほうがいいと思ったからなんです。

2_31歳でブランドを立ち上げる

ドメスティックブランド時代に

ものづくりのベースを築く

――東京モード学園に入ったときにはデザイナーになろうと思っていましたか?

思っていましたね、多分。中学の卒業式の日にみんなで黒板に将来の夢とかをいろいろ書いたときに「デザイナーになる」って書いたらしくて。自分では覚えていないんですけど(笑)。一応デザイナー育成のファッションデザイン学科だったので、パターンやドレーピングをやったり、素材について学んだり、ひと通りのことはしました。

▲店舗の奥にある長野さんの作業スペース。セヴシグではライダースジャケットのオーダーメイドも行っており、長野さんが自ら採寸、縫製してハンドメイドで仕上げる。作業用エプロンの隣には『機動戦士ガンダム』の時計が。

――こんなデザイナーになりたいというイメージはありましたか?

自分が着たいものをつくりたいぐらいで、具体的なイメージはなかったと思います。そもそもスケーターブランドは知っていても、ファッションブランドを知らなかったので、モードに入学してから裏原宿のブランドなんかを友だちに教えてもらいました。アンダーカバー、ベイプ(BAPE=A BATHING APE®/ア・ベイシング・エイプの略称)…ソフはまだだったかな? 1997年頃のことです。友だちからもらったアンダーカバーのレザーパンツは今も大切に持っています。

――裏原宿にはスケートカルチャーもヒップホップもありましたからね。ほかにもパンク、バイカー…長野さんのバックグラウンドと親和性があったんですね。

ヒップホップもすごい好きだったから自分でもラップをやったり、憧れのラッパーのMUROさんのお店、Still Digginや、オオスミタケシさん(ヒップホップ・グループ、シャカゾンビのBIG-O。2021年に急逝)がやっていたスワッガーとかにも行きました。

――学校はちゃんと行っていたんですか?

1年目はほぼ行ってなかったです。遊ぶのが楽しくて(笑)。それで留年して、そこからは真面目に勉強して卒業しました。

――卒業からブランドを立ち上げるまでに、いろいろな会社を経験されました。

卒業後は4年生のときインターンをしていた、スポーツブランドのグラフィックデザインを手がけていた企画会社にそのまま就職して、グラフィック系の仕事をしていました。僕は18歳ぐらいからフォトショップやイラストレーターを使いこなしていたので、すぐに採用されました。そこで1年半ほど働いた後、大手アパレル会社が新ブランドを立ち上げるのでデザイナーを探していると友人から連絡があって。

――大手アパレルで企画をされていたんですね。

卒業して1年そこそこなのにいいのかな? と思いつつも採用されて、そこから7年ほど勤めました。売上げもすごく伸ばしたんですが、つくり手が見えないものづくりにずっと疑問を感じていました。

――それでその後、当時勢いのあったドメスティックブランドに移られた。

友人が勤めていたのがきっかけです。いわゆるドメスティックブランドも経験したいと思っていたから転職して、デザイナーをやらせてもらいました。サーフのイメージが強いブランドでしたが、本格的なアメカジをつくっていたので、工場に1カ月間行ったりとか、前職ではできなかったことが経験できましたね。

――レザーの工場ですか?

デニムです。そのブランドは岡山でデニム生地をつくって、広島で縫製して、島根で加工をしていたので、一連の流れを見させてもらいました。デニムにはけっこう力を入れていて、そのときに僕のデニムの師匠となる方にも出会って、本当にいろいろ学びました。

▲コレクションのサンプリングをした古着や、テストプリントをした古着デニムもアトリエに。

――そのドメスティックブランドのMDだった方とセヴシグを立ち上げたんですよね?

相方とは当時毎日のように飲みにいくような関係で、僕は30歳になったら自分のブランドをやろうと思っていたので、1年遅れでしたが「いっしょにやろう」という流れになって、ふたりでスタートしました。

3_セブシグのスタートと方向転換

レザーブランドとしてふたりで立ち上げ

ひとりになったのを機に発表の場を広げる

――ブランド名はご実家の屋号から取ったとうかがいました。

実家が「七王建築設計事務所」という建築会社でした。その名称は父親が好きだった七つの海の王様が登場する本に由来していると聞いたので、自分のブランド名もそうしようと。Seven Seas Kings Leatherを省略形にしてSEVESKIGとしました。

――省略の仕方がヒップホップ的ですね。最初に英語のブランド名を見たとき、セヴシグと読めませんでした。

海外の方は未だに読めないですね。セヴスキグとよく言われますが、もうそれはそれでいいかなと思っています(笑)。

――ブランドタグにLeatherという言葉が付いているように、スタート当初はレザーブランドという打ち出しでした。

2012年に会社を立ち上げて、デビューコレクションは2013年秋冬だったと思います。ブランドを始めるとき相方に「デニムとレザー、どっちがいい?」と聞かれて、デニムはすごく好きだし得意ではあったんですが、競合が多すぎると思ってレザーをやることにしました。祖父が猟師だったということもあって、レザーにも親近感があったので。最初は10型ぐらいでスタートして、展示会も自宅でやった記憶があります。

――レザー以外のアイテムをつくり始めたのは?

2年ぐらいはレザー専業でした。それが意外と好調で、レザーに合わせるものやバイクに乗るときに使えものをつくるようになりました。それこそレインウェアをつくったり。きょう着てきたレインコートも2018年に、バイクメーカーのKawasakiとコラボでつくったものです。

――バイクに乗られるようになったのも、「ライダースをつくるのにバイクに乗っていないんだ」と取り引き先の方に言われたことがきっかけと、インタビューの記事で読んだことがあります。

前職のドメスティックブランドの時代に、レザーの工場にも通っていましたから。レザーをやるならバイクぐらい乗れないとって。あとは工場に行ったりするときに小回りがきいたほうがいいなと思ったこともあって、バイクの免許を取りました。今も仕事でけっこう遠方までバイクで出かけていきます。

――レザーブランド感が抜けて、今のようなスタイルに方向転換したのはいつ頃からですか?

2020年にコロナ禍もあって、相方が別の仕事をしたいというので、新たに自分の会社を立ち上げてパタンナーとふたりで再出発しました。そのときにもう少し発表の場を広げて、いろいろな人に見てもらいたいと思い、JFW(一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構/ Rakuten Fashion Week TOKYOなどを開催する団体)に登録しました。それで2021年の秋冬コレクションは動画をつくって発表したんですよね。

――フィギュアボックスのような等身大ボックスが出てくる動画ですね。いろいろなグラフィックが飛び出してきて、ポップで楽しい動画。

僕がAdobe After Effects (モーショングラフィックスソフトウェア)を使って自分のオリジナルグラフィックを入れたりしています。2022年の春夏から2023年の春夏まで、4シーズンは動画を発表しました。セヴシグのYouTubeチャンネルで見られます。

4_ランウェイショーと

「五色神祭」との出会い

世界平和を願って「五色神祭」をテーマに

コレクションを発表する

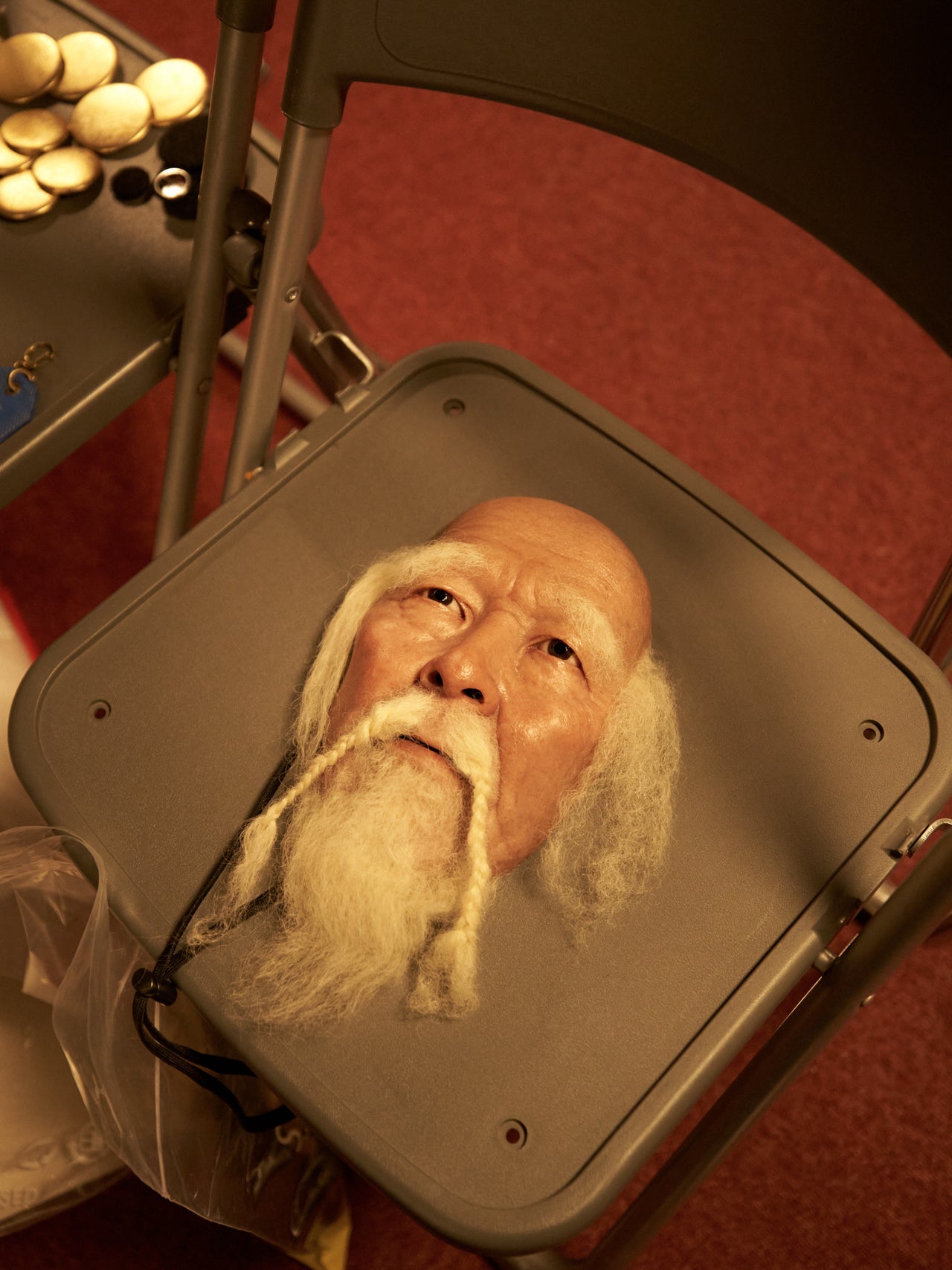

――2023年秋冬に初めてランウェイショーを開催しました。そのテーマを考えているときに、2025年秋冬コレクションまで続く五色神面の存在を知ったのですよね?

僕は都市伝説も好きで、YouTubeなどでよくチェックしてます。あるときに五色神面の話が出てきて、面白そうだと思って調べたんです。熊本県にある日本最古の神社といわれている幣立神宮(へいたてじんぐう)には五色神面というお面が祀られていて、五色は全世界の人種を表しているそうです。そこで毎年、そして5年に一度は大祭として世界平和を祈願する五色神祭が行われていることを知りました。ちょうど戦争が起こったりしていた時期で…。

――2022年2月24日にソ連とウクライナの戦争が始まりました。その頃に2023年秋冬コレクションのテーマを考えていたんですね。

僕は2017年からパリの展示会などにも参加していて、海外に友人も多いんです。国籍や人種、文化が違っても友だちになれるのに、国が争うのはどうしてだろう? 五色神祭のように誰もが平和を願う世界になればいいのにと思って、それを大きなテーマにしました。

――五色神だから、このテーマで5回コレクションを発表しようと思ったわけですね。

五色神面は世界の人類の祖神を象ったもので、五色は世界の人種、民族の肌の色を表していると言われているんです。コレクションの最初は赤人(アカヒト)でネイティブアメリカン、次が白人(シロヒト)で北欧スラブ民族、その次が青人(アオヒト)でアボリジニ、4回目は黒人(クロヒト)だったのでアフリカを題材にして、そこから広げていきました。

――ウィメンズブランドのアンディサイデッドがスタートしたのも初ランウェイショーのシーズン?

そうです。初ランウェイショーはアンディサイデッドのお披露目を兼ねていました。最初はセヴシグのウィメンズ版のようなイメージでつくっていましたが、2024年秋冬からは着眼点をガラリと変えてつくるようになりました。そのときはアボリジニの神話にインスピレーションを得て「Dream:夢」をテーマにしたんです。メンズはダークサイド的な「悪夢」に寄せて、ウィメンズはキラキラした「希望」と、それぞれ違う視点でデザインしました。

――五色神からスタートしつつテーマの広げ方が入り組んでいて、以前2025年春夏コレクションのお話をうかがったとき、黒人からリサーチして、テーマが「In the sky with diamonds」になった経緯や、クリエーションへのつなげ方が複雑で驚きました。

黒人だからアフリカに注目してリサーチしているときに、エチオピアで発掘された人類の祖先の化石がルーシーという名前だということを知って、その理由を調べていったら、発掘した古人類学者がビートルズの「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ」にちなんで「ルーシー」と名付けたとわかりました。

――ジョン・レノンのアートワークや、ピーター・マックス風のカラフルなアイテムもそこから派生していたと。それを聞いたときには衝撃でした。最終章となる5シーズンめの2025年秋冬は黄人(キヒト)。東アジアや日本の民族です。

このテーマを始めたときから黄人は日本にフォーカスして、最後にしようと決めていました。

5_日本をテーマにした

2025年秋冬コレクション

日本人特有の美意識である無常や

ワビサビをデザインに落とし込む

――今回は日本が着想源ということで、会場も伝統芸能の聖地といわれる国立劇場でした。前回よりわかりやすいかと思ったら、テーマは「To Be Twisted(ひねくれ)」。ショーを拝見して、日本と「ひねくれ」がどうつながっているのか? ショーを見た限りではわかりませんでした。

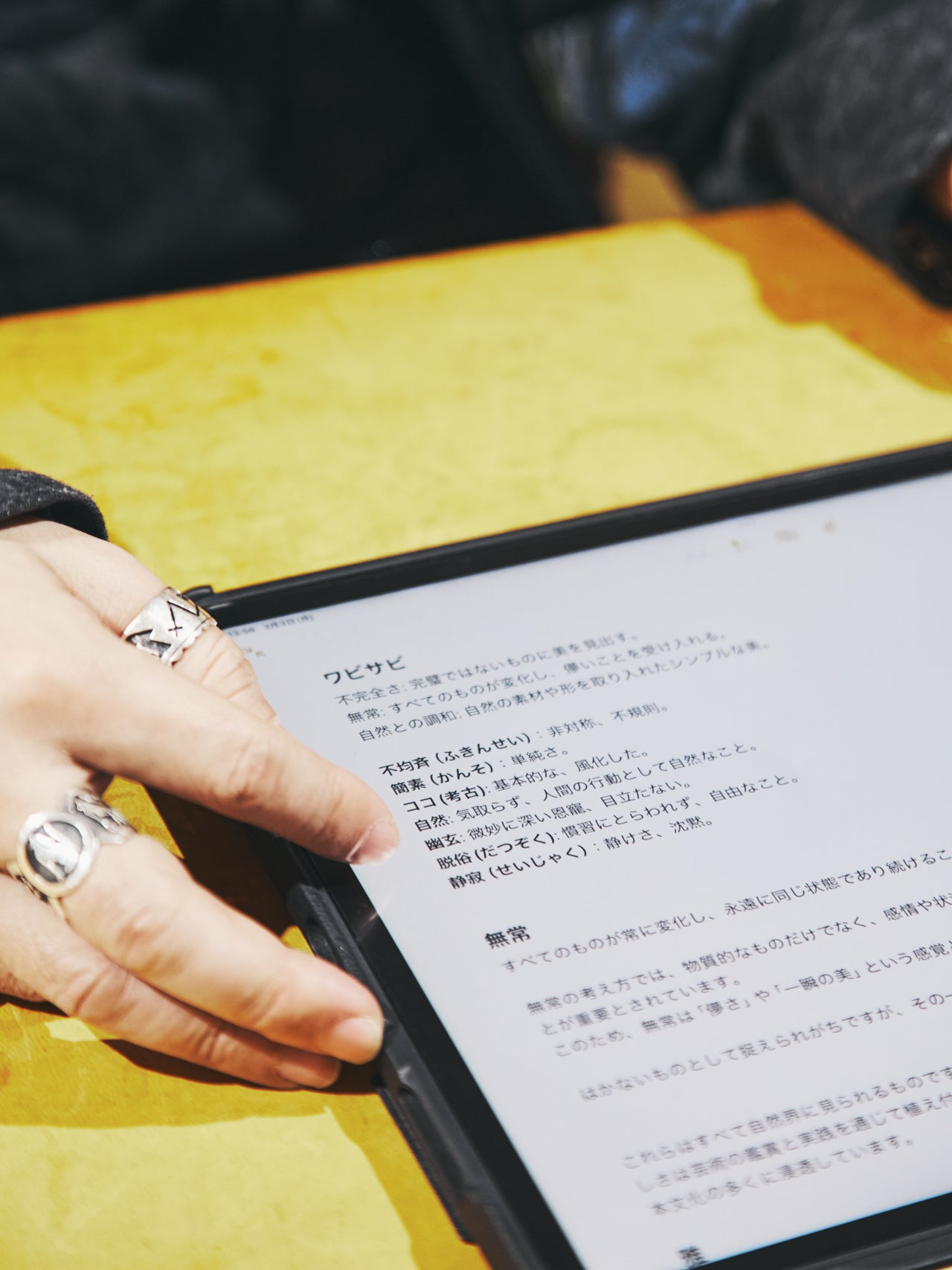

僕はコレクションを組み立てるとき、文章からデザインをしていくんですよ。

――イメージ画像を集めたムードボードとかではなく?

あまり人に見せるものではないんですが…。日本が出発点というのは決まっているので、そこから連想される言葉をいろいろと出していくんです。実は2025年は三島由紀夫の生誕100年にあたっていて、そこから三島のレトリックや美意識を掘り下げて調べていくうちに、日本人の美意識にまつわるものをテーマとして切り取ったら面白いかもしれないと考えました。

――総括するワードの「To Be Twisted」とはどうつながるのでしょう。

自分の気持ちをストレートに表現するのが得意ではない日本人特有の感性や、本音と建て前のようなことを「ひねくれ」ととらえて、それを表現した言葉です。日本人の感性を自分なりに解釈していく中で「ワビサビ(侘び寂び)」や「無常」のようなキーワードが出てきて、そこからふくらませていきました。

――それをどうデザインに落とし込むんですか?

どちらも感覚的で曖昧な言葉なので、それを細かく言語化していきます。「ワビサビ」なら不均斉とか脱俗、「無常」からは儚さのように連想される言葉や文章を書いていって、たとえば不均斉を左右非対称のデザインや、儚さをダメージ加工での表現に結び付けたりします。

――面白いですね。全体のスタイルのようなものはどうやって発想しているのでしょう。今回はトラッドがベースにあるような印象を受けましたが…。

日本がテーマなので、日本が一番活気があった時代はいつだろうと考えたときに、1960年代なんじゃないかと思ったんです。それで当時流行したアイビーをスタイルの中心に置きました。

――多方向からテーマ(今回は日本)を分析して統合していくという作業なんですね。

そうかもしれません。具体的にものづくりをはじめるときにはスタッフとミーティングをしてイメージを共有するのですが、そのときに参考になる画像や、パソコン上でつくったデザイン画を見せて作業を進めていきます。

―――2025年秋冬のランウェイショーから長野さんの思い入れがあるルックを選んでもらいました。選んだ理由を教えていただけますか?

ランウェイショーのスタイリングは基本的にスタイリストにすべて任せてはいるんですが、ファーストルックとラストルックは自分がいいと思うアイテムを、自分なりにスタイリングするんです。

――やはりコレクションの真髄を表すルックということなんでしょうか。

ファーストルックはブルゾンの裏面を表にして着ています。このブルゾン自体はどんでん(裏地部分の1カ所を縫わずに開けておき、表と裏をぐるりとひっくり返す方法)仕様でつくられていて、裏面だと英語の文字が見えるようになっています。この単語や文章はAIに「ワビサビ」や「無常」について考えさせて出てきた言葉を使っています。これが表面をそのまま着たルックです。

――表面だと文字ステッチの糸をほつれさせていて、文字がわかりにくいんですね。

「ワビサビ」的な未完成の美学を表現したトップスに、アイビー的なグリーン系チェックのボトムを合わせて、今回のコレクションの全体像を表現できたと思います。

▲ハザシのジャケットの背面は芯地が露出したデザイン。

――ラストルックに関してはいかがでしょう。

これもジャケットの表面にハザシ(衿などの表地と芯地をハの字のように縫い合わせること)を入れたり、しつけ糸を全部残して未完成を表現しています。未完成を表現したルックを最初と最後に持ってきたかったんです。

――アーガイルのカーディガンのルックはネイビーのチノパン風のパンツで、シャツもオックスフォードっぽくてアイビー的だなと思いますが、このイラストは江口寿史さんですよね?

はい。今回サブテーマとして日本の高齢化社会にもフォーカスしていて、これは『老人Z』(1991年に公開)というアニメ映画とのコラボレーションになります。原作・脚本は大友克洋さんなんですが、キャラクターデザインを江口寿史さんが担当されていて、今 敏さんが美術設定を担当と、僕が敬愛するクリエイターが集結した作品です。

――ショーの会場にもポスターが貼られていました。

「Z-001号機」というベッド型の介護ロボットが暴走するというストーリーで、最後、鎌倉大仏が出てきて終わるので、その次のルックのボアとファーのジャケットの裏面には大仏のモチーフがジャカードで入っています。

――プリントじゃないんですね? すごいテクニック。それでこのルックを選ばれたんですね。

中に着ているのはディズニーアニメの『シリー・シンフォニー』をモチーフしたイラストで、五色人を動物にたとえて、彼らが日本に集まってくるという五色神祭をオマージュしています。

――中央のモチーフは日本地図なんですね。もうひとつのムートンのルックはいかがでしょう。

これは無常観を出すために洋服をボロボロにしているんですが、形あるものはすべて壊れていく、その美しさを表現しています。

――今回ボロボロの服が多いなと思ったんですが、そこが無常とつながっていたのか…。今回もいろんなところに複雑に、階層的にテーマが落としこまれているのがよくわかりました。セヴシグはめちゃくちゃ手が込んでいる服が増えましたよね?

誇張した方が面白いんじゃないかというところもあったので、自然とこうなっていきました。

――セヴシグは服そのものに迫力やインパクトがありますよね。そこにはテーマとはまた別に、長野さんが洋服を通して伝えたいことがあるような気がしますが。

着てもらったときに「何これ?」と訊かれて、「実はこれは…」と解説できるような洋服がいいと僕は思っていて、そういうことを意識してデザインしています。たとえば今回もデヴィッド・ボウイが描いた三島由紀夫の絵があって、それをオマージュしたパッチワークをつくったんですが…。

――言われれば、確かに! 三島だったんですね。

そういうストーリーを伝えると「三島だから欲しい」という人もいる。しかもこのブルゾンのフロントは卍を斜め崩した紗綾形(さやがた)という日本の吉兆柄になっているんです。

――そういえば、今回はお守りもつくっていましたよね。あれは単なる小道具?

これはキーホルダーとして商品になります。中には江口さんのイラストを使ったメインビジュアルに「笑門福来」と書かれたご神体のようなものを入れています。スタッフがこのお守りのご祈祷にいくので、ラッキーチャームになるんじゃないですか(笑)。

――ショーにはメディアやファッション業界の方だけでなく、インフルエンサーやセヴシグのファンも多く来ていました。若者が目立ちましたが、年齢層に厚みを感じました。

若者というよりも洋服を好きな人に向けてつくっています。ファッションに興味がない人からしたら突拍子もない服に見えるでしょうが、そこは割り切っています。受注会も各地で開催していて、福岡ではもう10年以上やっています。新しいお客さんが増えているのを実感してますし、僕のプレゼンテーションをしっかり受け止めてくれるのがまたうれしい。

――ショーが終わった後に観客が残って、会場で撮影を楽しんでいる姿が印象的でした。

セヴシグのファンにそれだけ楽しんでもらえれば本望です。

6_次回のショーと

セヴシグのこれから

韓国でランウェイショーを行い

よりグローバルに展開していく

――2026年春夏のショーは韓国で開催されます。発表の場を移した理由を教えてください。

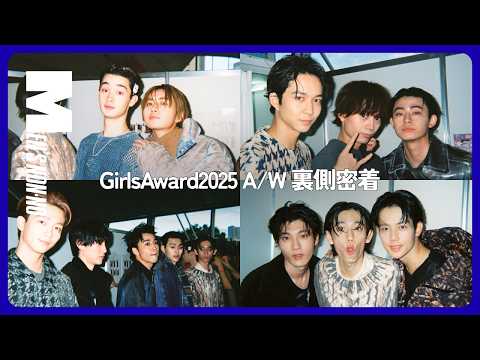

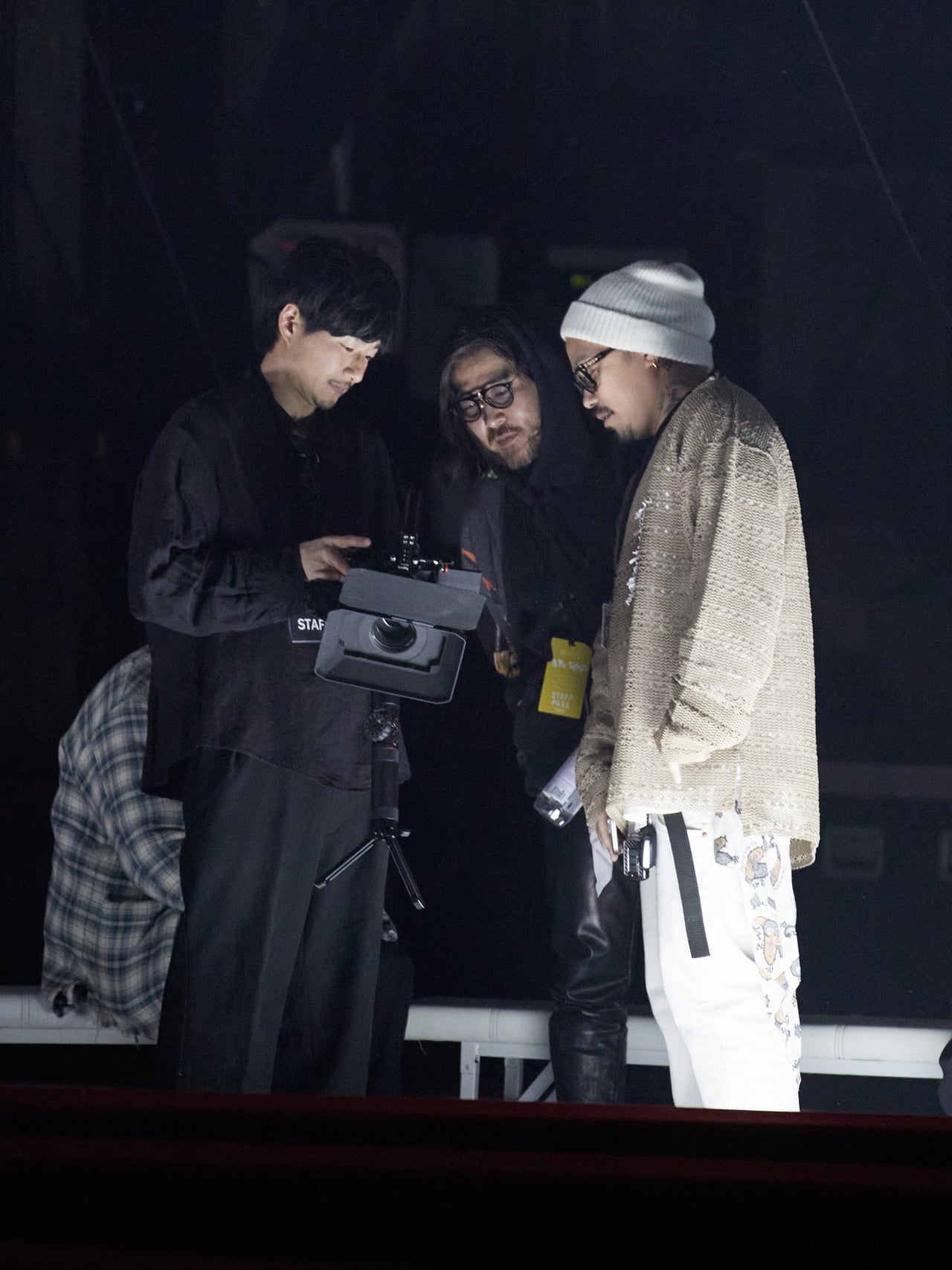

昨年、韓国のアーティスト、元iKONのメンバーだったB.Iのツアーの衣装を手がけました。そういったこともあって、韓国のアカウントが大きくなってきています。五色神のテーマも一段落したので、次回は韓国でランウェイを開催してセヴシグの知名度を上げて、取引先にお客さんが行くようになればいいなと思い、韓国開催を決めました。

――この先もずっと韓国でというわけではないんですね?

とりあえず1回やってみて、次をどうするかは未定です。東京でのショーがルーティーン化してきていたから、そこもちょっと変えたかったんです。2026年春夏はティーンネイジャーをテーマにしていることもあり、何かに挑戦する気持ちを忘れたくないなと。

――韓国に可能性があると感じているわけですね。パリの展示会にも出ていながら、パリコレを目指さないのも面白いなと思いました。

スタートもそうでしたが、僕はメゾンブランドがすごい好きというわけでもないので、パリじゃなくても全然いいと思っています。共感が得られるエリアだったら、韓国に限らずどんどん飛びこんでいこうと。アメリカでもいいと思いますし、金銭的に余裕が出てきたらパリでショーを開催するかもしれない。

――長野さんにとってファッションとは何でしょう?

一番強く感じるのは自己表現です。自分がつくった洋服を着て楽しんでくれる人を見るのはもちろん、セヴシグを通してコミュニティが広がっていくのもうれしい。

――これからセヴシグはどうなっていくのでしょうか。

グローバルには行きたいと思っています。海外のブランドやアーティスト、いろいろなコラボレーションが入ってくれることを願っています。

国立劇場で行われた

SEVESKIG 2025~2026年

秋冬コレクションの

バックステージをレポート!

SEVESKIG Autumn&Winter

2025-2026ランウェイショーを

YouTubeで!

Photos(portrait & report / show backstage) : Kenta Watanabe

Interview&Text : Hisami Kotakemori

▲ WPの本文 ▲

![感謝しかない。「GU」と「エンジニアドガーメンツ」の即完売コラボフリースにありがとうと伝えたくて。[編集者の愛用私物 #289]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/01/editorsbuzz289-440x330.jpg)

![「ジェントルモンスター」の新コレクションひと目惚れ![鈴々木 響ブログ]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/01/blog-2026-01-13-hibiki-eye-440x330.jpg)