▼ WPの本文 ▼

デザイナーインタビュー第17回は、ザ・ノース・フェイス アーバン・エクスプロレーション(The North Face URBAN EXPLORATION)との取り組みも話題のmeanswhile(ミーンズワイル)。日常着を道具としてとらえていながら感度の高いコレクションを打ち出すデザイナー、藤崎尚大が考えるファッションとは?

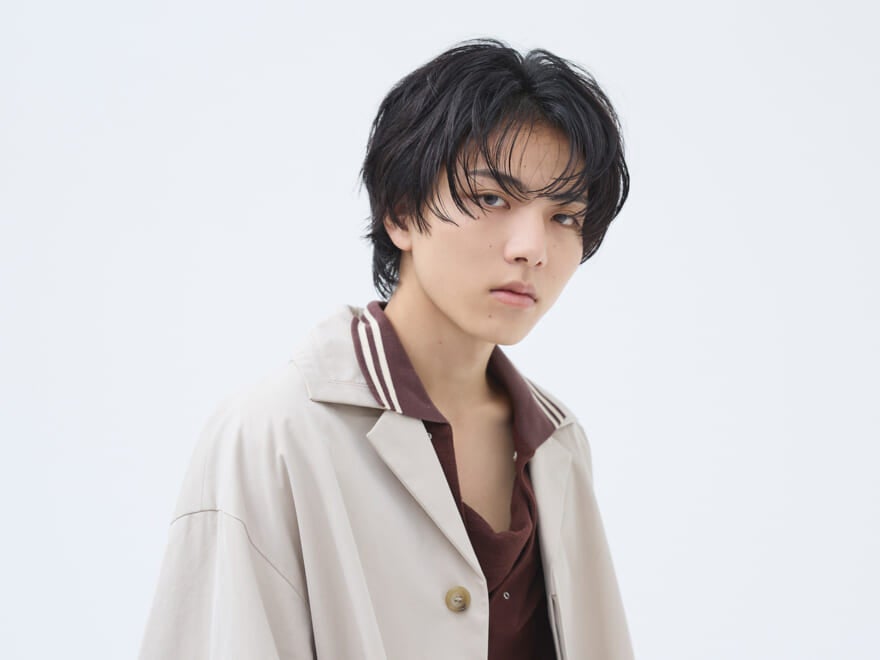

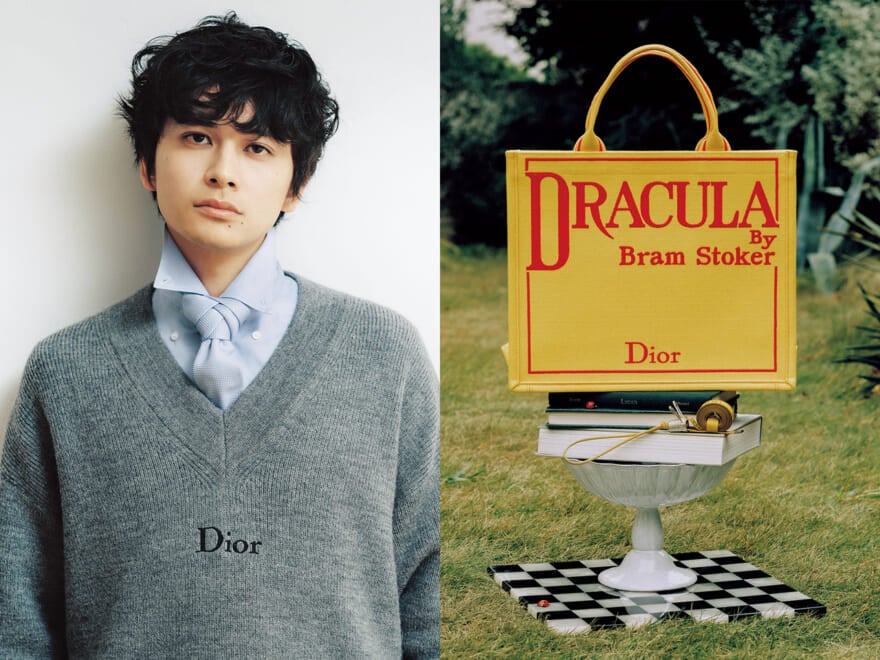

meanswhile デザイナー

藤崎尚大 さん

1986年生まれ、高知県出身。高校卒業後、杉野服飾大学に進学し、在学中にブライダルのコンテストYumi Katsura Awardを2度受賞。卒業後、国内のアパレルブランドを経て独立し、2014年にミーンズワイルを立ち上げる。2016年に「新人デザイナーファッション大賞」のプロ部門を受賞し、2019年には「TOKYO FASHION AWARD 2020」を受賞。2025年春夏はVFグループが管轄するザ・ノース・フェイスのデザインを担当。

meanswhile(ミーンズワイル)

BRAND PROFILE

「日常着である以上、服は衣装ではなく道具である」をコンセプトに掲げ、2014年秋冬シーズンにスタート。2015年秋冬からニューヨークの展示会に参加し、2018年にはパリの展示会にも参加。アウトドアウェアとファッションを融合し、道具としての機能美を追求するスタイルで国内外にファンを持つ。

meanswhile(ミーンズワイル)

デザイナー藤崎尚大さん

SPECIAL INTERVIEW

1_大学時代からブランドを立ち上げるまで

大学時代にウェディングドレスの

コンテストでグランプリを受賞

――藤崎さんは服飾の大学に進学していますが、ファッションに興味を持ったのはいつ頃ですか?

父親が美術作家ということもあって、将来はものづくりに携わりたいと思っていました。進路を決定する高校生のときに一番興味があったのが洋服だったので、服飾の大学を選んだんです。父親を見ていてアート業界というか、ものづくりする仕事の厳しさもわかっていましたから「教員免許だけは取りなさい」と言われ、専門学校でなく大学に行きました。

――堅実ですね。

ただ服飾系だと美術の教師にはなれず、家政科の教師にしかなれないということがわかったので、教職課程は親に内緒でこっそり辞めました。

――大学時代はどんな学生でしたか。

授業に真面目に出ていたわけではないですが、目の前の課題はがむしゃらにやっていました。当時はデザイナーというよりも、服の構造をつくるほうに興味があったので、パタンナーとかになるのだろうなと思っていました。

――大学時代にウェディングドレスの仕事に携わったそうですね。

大学時代の恩師がウェディング系の方で、授業の一環で桂由美さんが主宰していたYumi Katsura Awardに応募したんです。そしたらグランプリをいただいて。在学中に2度受賞したこともあって桂さんの会社でインターンを経験しました。就職しないかと誘われたんですが、もともとキャンプやアウトドアが好きだったので、当時一番いいなと思っていた国内のデザイナーズブランドに就職しました。

――就職してどんな仕事をしていたのでしょう。

企画、パタンナーのアシスタントから、土日は販売もやって、生産管理なども手伝い...ほとんど雑用ですが、何でもやっていましたね。

――逆に何でもできたんですね。

その後、ストリート系のブランドに転職して、そこでは新ブランドの立ち上げを経験しました。フロントには複数のアーティストがデザイナーとして立っていたんですが、黒子として僕が企画や生産管理で入って。売上げなどの数字面も見ていたので、これに関わる中で自然と自分のブランドを持つイメージが明確になっていった気がします。

――その会社に在職中に、バッグをつくったことが独立のきっかけになったんですよね?

自分が本当に使いたいと思うバッグをデザインしてつくりはじめ、3年ほどかかりましたが、完成したらすごくいい出来だったんです。これならブランドとしてやっていけるんじゃないかと思って、独立を決心しました。

2_ブランド名に込めた思い

ファション業界への問題提起と

自分のものづくりの哲学を表す造語

――ミーンズワイルというブランド名はどういう風に決めたんですか?

バッグをつくりはじめたときはまだブランドをやろうという気持ちじゃなかったんですが、自分がどういう思いでものをつくっているのか、バッグづくりと並行してずっとメモ帳に書きためていたら、あるとき考えがまとまったんです。

――藤崎さんはブランドコンセプトを明確に決めていますよね。「日常着である以上、服は衣装ではなく道具である」とホームページでも謳っています。

洋服を大きく分けると、衣装的な側面と道具としての側面があると僕は思うんです。その衣装の側面をそぎ落としたものをつくろうという考えに至ったのは、ファッション業界への問題提起でもありました。

――問題提起?

当時、世の中の多くの人にとって「ファッション」は軽薄なものという意識があるのではないかと感じていました。それは洋服に消費期限をつけて、トレンドをつくって回していく、当時のビジネスサイクルに原因があるのではないかという仮説を立てたんです。それで衣装という部分を排除して、洋服を道具としてとらえたブランドにしていきたいとコンセプトを固めていきました。

――ミーンズワイルというブランド名にはどうつながっていくんですか。

meanwhileは「一方こちらでは」という意味の英単語です。ファッション業界のメインストリームが衣装的な側面での売り方であるしたら、それとは違う「一方こちらでは」というビジネスモデルの道筋をつけたいという思いからmeanwhileをベースにして、「手段」「方法」といった意味があるmeansに、自分のものづくりの哲学としての「道具」という意味合いを込めて、meanswhileという造語をブランド名にしました。

――藤崎さんは理詰めで考えるタイプなんですね。

理詰めで積み上げていって、最後に打ち壊したくなるタイプなんです。

――なんと(笑)。最初のシーズンは、どんなテーマを立てたんですか?

ブランドを立ち上げてから5年ぐらいはテーマを設けていませんでした。ミーンズワイルのコンセプトをどう伝えていくかにフォーカスしていたので。

――なるほど。ミーンズワイルは2014年秋冬にスタートしているので、その年の春に展示会をしたのでしょうか?

ある程度型数がまとまった2014年の3月に初めて展示会を開いて、ミーンズワイルとして発表しました。無名でしたし、なんのツテもないので展示会に人はほとんど来ず、それで4月からサンプルを持って全国のセレクトショップ行脚に出ました。

――飛び込み営業をしたんですね。

そのときは若かったので、アポイントも入れず、完全に飛び込みでした。お金もないので、キャンプをしながら旅したんです。行く先々のお店でそういう話をするとすごく面白がってくれて、いい感じに取扱店が決まりました。それがスタートです。

3_アワードと

ランウェイショー

消費期限のない道具としての洋服を

ランウェイショーでも打ち出す

――テーマを立ててコレクションを発表するようになったのはいつ頃ですか?

2019年くらいですね。もともとプロダクトのように「モノ」としての側面を強調していましたが、ファッション性というかストーリーの部分を打ち出したいと考えるようになって、テーマを設けてつくるスタイルに変わっていきました。

――2019年というと、「TOKYO FASHION AWARD 2020」を受賞したときですよね。

その直前くらいですね。ブランドを始めた頃の最初の目標が「TOKYO FASHION AWARD」を取ることだったんです。だからどこかのタイミングでショーはやるだろうなと思っていたから、無意識のうちにつくり方が変わっていたのかもしれないと、今は話しながら思いました。

――学生時代にコンテストに参加していた方は、ファッション業界の賞に対する意識がしっかりしていると感じます。

そうかもしれませんね。その前の2016年に「新人デザイナーファッション大賞」を受賞したんですが、自分の中ではまずそれを取ってからと目標設定をしていました。

――受賞の時期はコロナ禍と重なっていますよね? 東京ファッションウィークが中止になったときに本当はランウェイをする予定だったのでしょう?

「TOKYO FASHION AWARD」は海外の展示会支援もあるので1月にパリで展示会はしたんですが、3月に発表されるはずだった2020年秋冬のショーは中止になって、10月に2021年春夏シーズンで初ランウェイショーとなりました。

――その最初のショーは拝見しました! 櫓を組んだ大がかりなセットで、モデルが飛び降りていたのが印象的でした。

そのときのテーマは「ERROR」で、子どもの頃に機械を分解して組み立てても元の形にならず、新しい形になったことに着想してコレクションをつくりました。このショーはコロナ禍で、観客席はソーシャルディスタンスを確保しなければならなかったので、工事現場をイメージした大掛かりな櫓のセットをつくって、上下段の2層のランウェイをモデルが行き交うという演出にしたんですよね。

――「TOKYO FASHION AWARD」を受賞した後、ランウェイショーを定期的にやろうとは思わなかった?

思いませんでした。「TOKYO FASHION AWARD」は欲しかったけれど、ショーはそれに付随してやらなければいけないタスクで、積極的にやりたかったわけではなかったので。

――そうでしたか。でも「TOKYO FASHION AWARD」を受賞したことや、ランウェイショーを開催したことでブランドに変化や影響があったのではないでしょうか? 海外進出の足掛かりとしてのパリでの展示会も含めて。

実はブランドを立ち上げて2シーズン目には海外に出ていました。まずニューヨークの展示会に参加して、2018年からはパリにも行って。ニューヨークの取引先が発信力のあるお店だったおかげで、次のシーズンには海外の取引先が少しずつ増えたり、行動を起こしたことがひとつずつ次につながっていったんです。ショーをやったことでも、海外のいいショールームから声がかかったり、変化はありました。

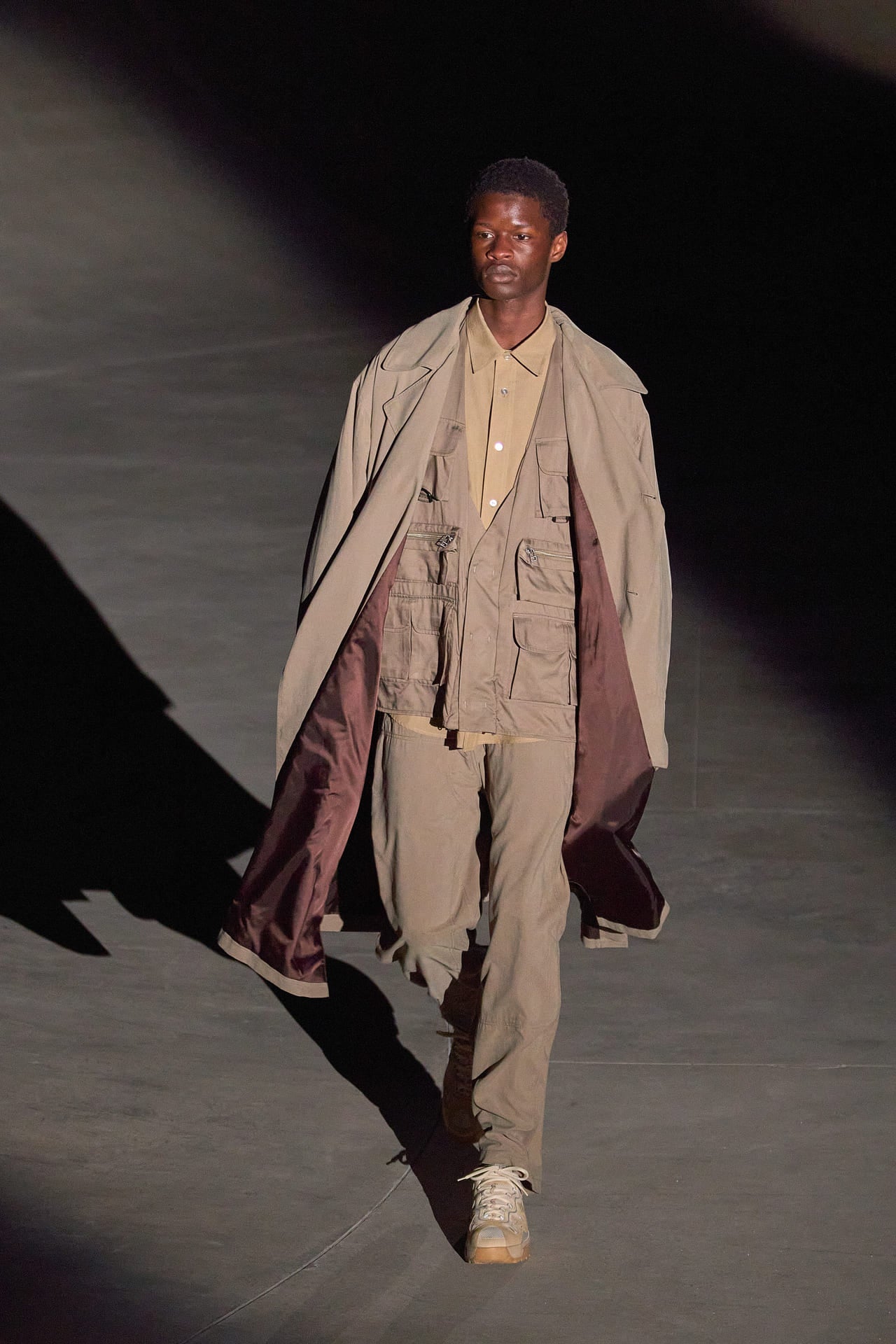

▲パレスサイドビルディングの屋上で開催された2回目のランウェイショーでも2024年春夏シーズンと2023年秋冬をミックスして構成。この2つのシーズンはひとつの共通のテーマ、“more with less”のもとに製作された。

――ショーにはあまり興味がないとのことでしたが、ブランド設立10周年となった2024年春夏にはランウェイショーを開催しています。

ヨークの寺田(典夫)さんやダイリクの(岡本)大陸君とパリの展示会で知り合って、その後、東京で彼らのショーを見て刺激を受けました。そのときは好きな建築だったパレスサイドビルディングの屋上で、夕焼けへと変わるタイミングでショーを行いました。もともとショーにあまり興味はなかったんですが、どこかで意識が変わったんだと思います。

4_2025年秋冬ランウェイショーと

ザ・ノース・フェイスとの取り組み

“more with less”をデザインの哲学に

掛け算でものづくりする

meanswhile 2025 Autumn & Winter Runway Photo by Hideyuki Seta

――2025年秋冬シーズンには3度目のランウェイショーを開催しました。今年の2月10日、会場は有明のスケードボードパークでした。

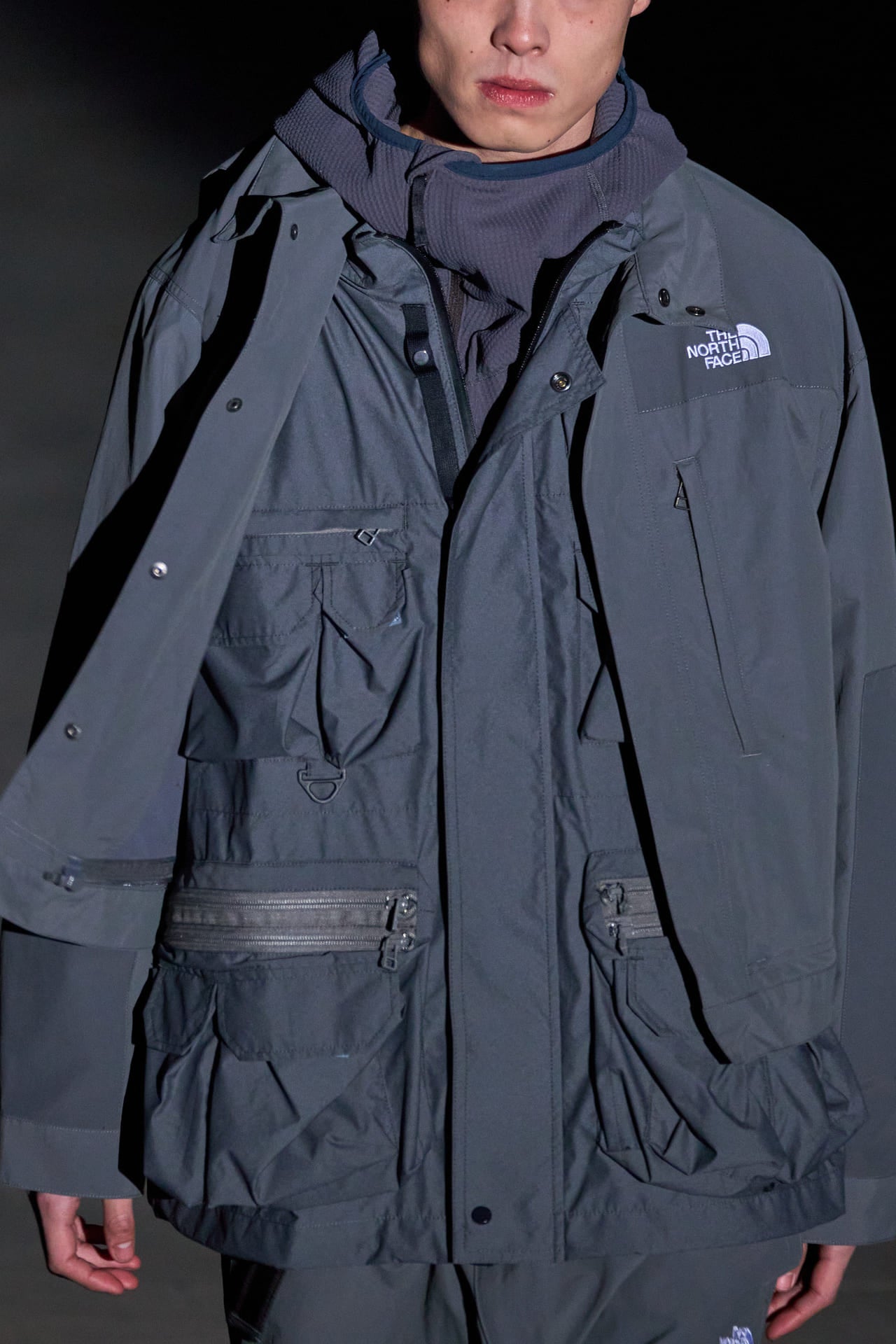

今回はザ・ノース・フェイスとの取り組みがあったので、そのお披露目も兼ねて演出内容を考えていきました。「アウトドアで得た知見を都市生活に落とし込む」というコンセプトのザ・ノース・フェイス アーバン・エクスプロレーションというラインのデザインをさせてもらったんですが、ミーンズワイルの考え方と共通する部分が多いなと感じたので、そこを軸にショーを構成しました。

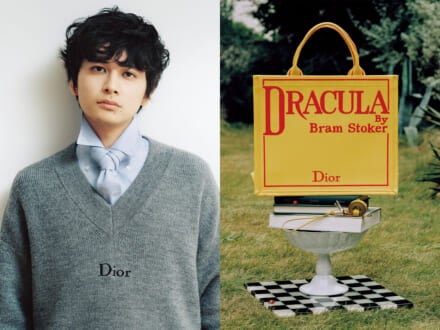

――今回のザ・ノース・フェイス アーバンエクスプロレーションはグローバルのアジア・コレクションと伺いました。

ザ・ノース・フェイスはグローバルではVFコーポレーション(アメリカの大手アパレル・フットウェアメーカー)のブランドです。その日本支社であるVFジャパンのTokyo Deisgn Collectiveチームに、仕事でつながりのあった方が転職されて、今回声をかけていただきました。

――日本では販売されないそうですね。残念...。

日本と韓国以外の国で販売されます。

――ザ・ノース・フェイス アーバン・エクスプロレーションのデザインについて聞かせてください。

デザインするにあたって、まずザ・ノース・フェイスの歴史を調べました。アイコンになっている製品がたくさんあるので、そこを崩さず、自分に求められているものをどうやってマッシュアップしていくか? を意識しました。

――例えばどんなアイコンアイテムをピックアップしたんですか?

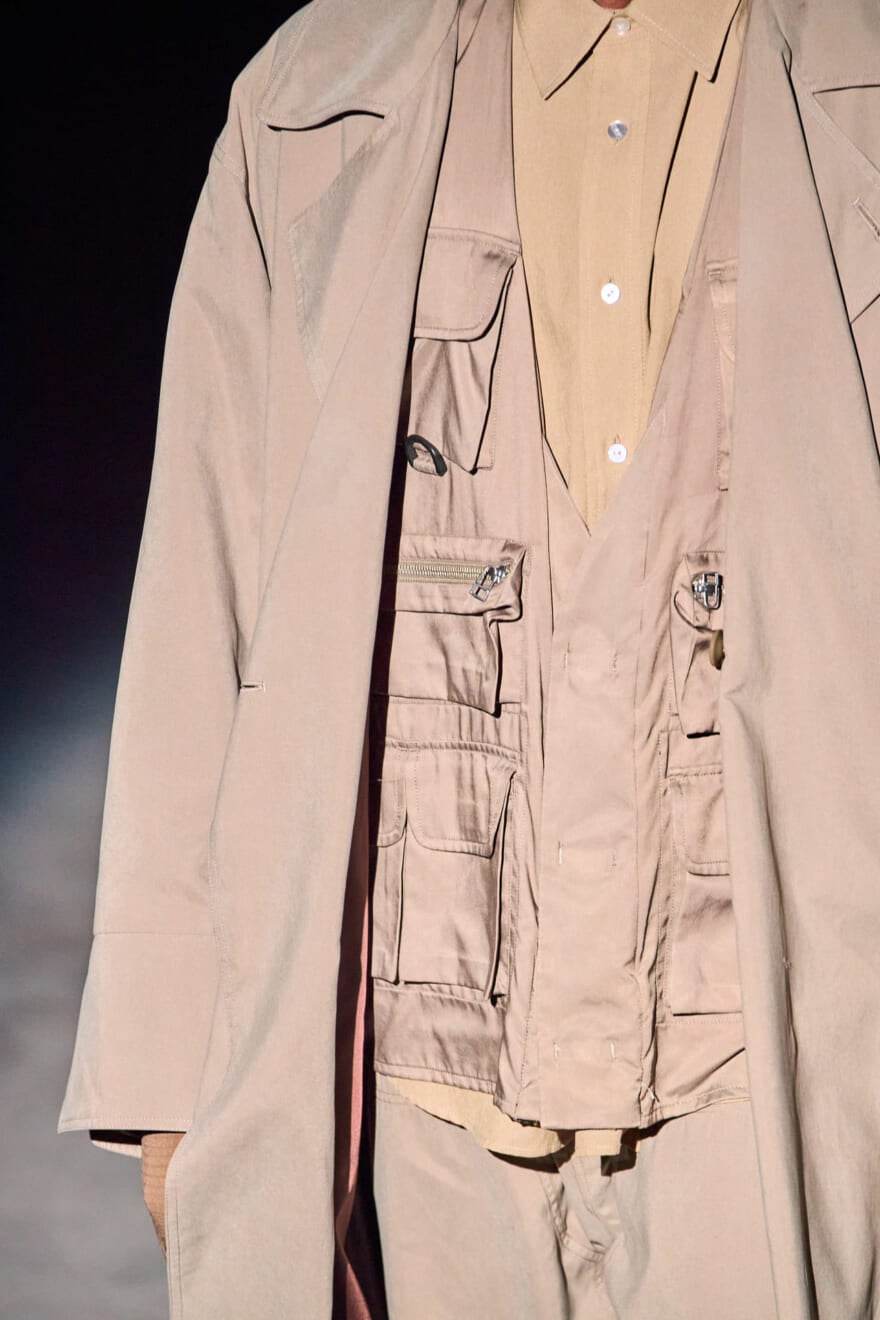

これはザ・ノース・フェイスのマウンテンジャケットにミーンズワイルのシグニチャーである“ジグザグ”テープのディテールを加えています。全部で12型ありますが、基本的にパターンはミーンズワイルが引いて、素材にザ・ノース・フェイスのものを使いつつ、ミーンズワイルのデザインを載せるという方法でつくりました。

――このバックパックが合体したジャケットは?

これはミーンズワイルのレインジャケットにザ・ノース・フェイスのトレラン用のバックパックを合体させました。

――カラーリングも変えていますよね。

「都市と自然をつなぐ」というのを色で表現したくて、今回オレンジをキーカラーにしています。

――確かに、どの色にもオレンジが入っていますね。

オレンジは都市ではカーブミラーやコーンなどに取り入れられているように、人に注意喚起を促す色です。自然の中でも目立つのでMA-1の裏地にも取り入れられていますが、動物には見えない色という機能的な側面もあるんです。都会を象徴するコンクリートやアスファルトのグレーにも、自然を象徴するグリーンにもハイライトになるオレンジを「都市と自然」をつなげるカラーとして選びました。

――ちなみにミーンズワイルの2025年秋冬のテーマは何だったんですか?

ミーンズワイルとしては今回テーマを決めていません。前回のショーが10周年だったので、今回は次の10年に向けてもう一度ブランドコンセプトを見直して、ものづくりをしていこうと思ったので、スタートした頃と同様にあえてテーマをつくらなかったんです。

――今回のショーは次の10年への第一歩ということでもあったのですね。スケボーパークを会場にしたのも、理由があるんですよね。

スケボーパークは波や地形を人工的に模してつくった場所だと思うんです。そこに「都市と自然をつなぐ」という親和性を感じたので、ここでショーをしようと決めました。

――思い入れのあるルックやアイテムを教えていただけますか。

まずはファーストルック。オーバーサイズのコートの中にダウンジャケットを着ています。コート自体にも薄い中綿が入っていて膨らみのあるシルエットなのですごいボリューム感なんですが、ウエストをギュッと絞ってマークすることで、過剰なレイヤードを表現しました。

――もうひとつベージュのコートのルックを選んでいますが...。

ファーストルックと同じ中綿入りのコートの中に、ミーンズワイルがずっと定番として出しているリバーシブルで4面着られるアウターを着ています。ベージュワントーンのシンプルなスタイリングが気に入っています。

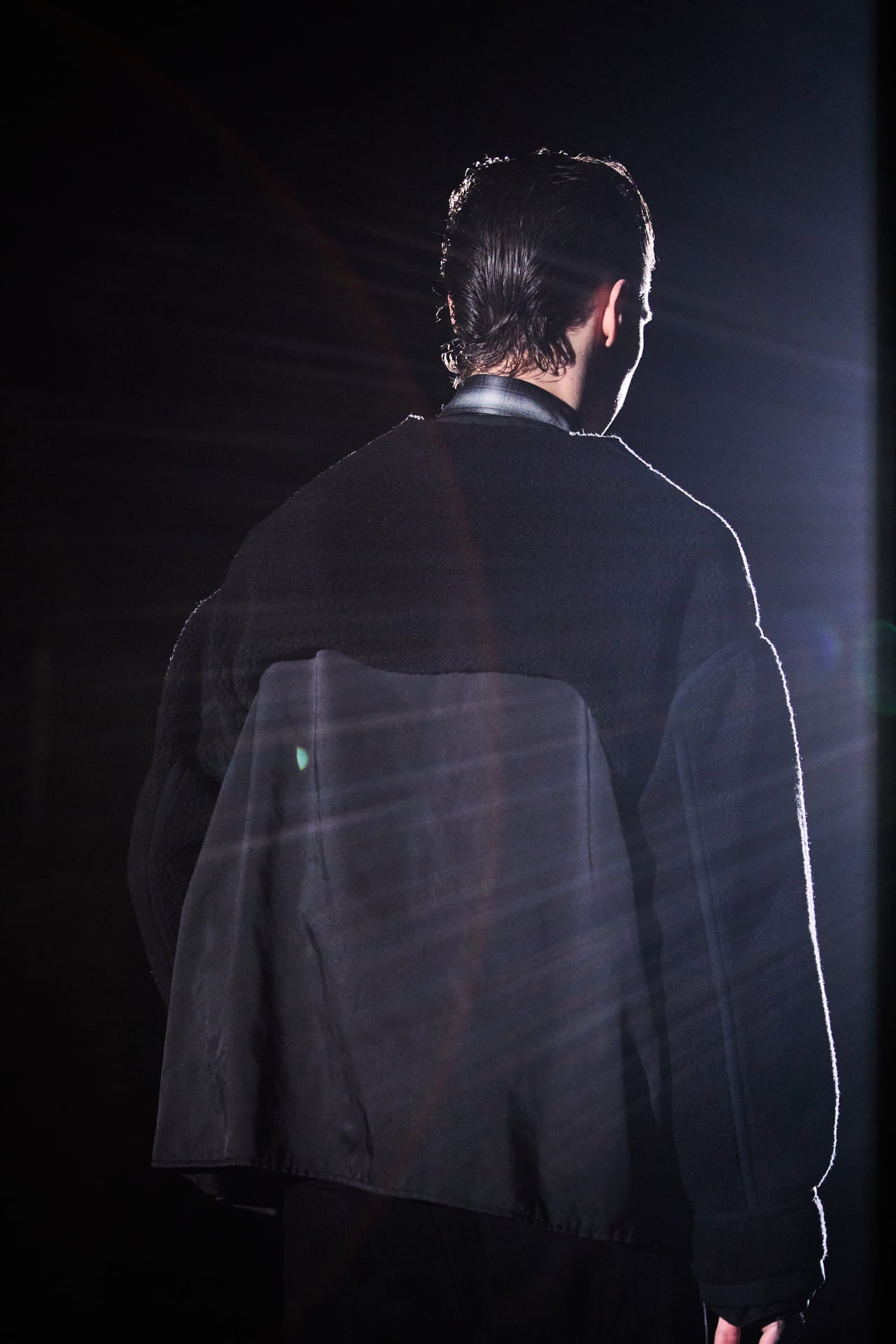

――ブラックワントーンのルックもあります。

これはファーストルックと同じダウンジャケットをアウターとして着て、上にベストを重ねています。これもテックな要素を取り入れた過剰なレイヤード感がポイントです。

――チェックのシャツを着たルックもレイヤードですね。一番上に着ているのはフリースの超ショートジャケットですか?

次のルックで着ているベストとこの袖を組み合わせるとひとつのジャケットになるんですが、それをバラバラにして使ったスタイリングがいいんです。

▲ルック7

――確かにルック32ではベストだけを使ってます。

合体した状態は最初のほうのルック7で見せています。

――このルックはザ・ノース・フェイスのものを使用していますね。

そのザ・ノース・フェイス アーバン・エクスプロレーションのジャケットも、オールインワンのつなぎがウエスト部分で上下が分かれるデザインになっていて、このルックでは上の部分をジャケットとして着ています。

――合体アイテムをあえて分解して、こんなにたくさんコーディネートしている!

ファーストルックではこの色違いのベージュのツナギを着ています。どのルックにも共通しているのは、バラバラにできるアイテムを組み込んで、まったく違うスタイリングで見せているところです。

――藤崎さんはさきほど「過剰なレイヤード」と表現されていましたが、ミーンズワイルにはときに「過剰にデザインされたもの」が登場する気がします。機能を足していくと、ごちゃごちゃしがちですが、ミーンズワイルの服はそうなっていない。それはどうしてでしょう?

僕は足し算をしている感覚はなくて、掛け算ということをすごく意識しています。デザインの世界では引き算がよしとされる傾向がありますが、同じ要素であれば1×1=1で収まる。引かなくてもシンプルにまとめる方法はあるんです。それが僕は掛け算だと思っています。

――腑に落ちました!

バックミンスター・フラー(20世紀半ばに活躍したアメリカの思想家、建築家)という構造家がいて、ザ・ノース・フェイスには彼が発案したジオデシック・ドームを転用した“ドームテント”という製品が今も定番としてあります。彼は “more with less”ということを提唱していて、その言葉とよく対比されるのが、ミース・ファン・デル・ローエ(20世紀のモダニズム建築を体表するドイツの建築家)が唱えた“less is more“で、「少ない方が豊かである」という考え方です。“more with less”は「少ないもので最大の効果を得る」ということで、それが僕は掛け算だと思っているんです。これが今回のザ・ノース・フェイスとの取り組みにもつながっています。

――“less is more“は完全に引き算ですよね。“more with less”は掛け算。

“more with less”は僕のデザイン哲学でもあって、すごく意識しています。

5_デザインと

ミーンズワイルのこれから

テクノロジーとファッションを融合して

日常を豊かにしていく

――藤崎さんはどんなプロセスでデザインをしてますか?

頭の中で三次元でつくっていて、布や紙を折りたたんでサンプルにして説明することが多いですね。立体で考えるので図解することはあってもデザイン画を描くことはないです。

――アイテム単位で考えているということですね。

はい。デザインするときは「何のための服か」ということを決めて、そのゴールに向かってデザインしていきます。

――デザインのインスピレーションや発想するときのソースはどこにあるんでしょう。

インスピレーションは自然から得ることが多いですね。自然のものにはなるべくしてなった形があって、ひとつひとつに「なぜこうなったか?」という理由があります。それを考察するのが好きで日常的にやっているので、頭の中の引き出しに溜まっていくんです。アイデアを考えるときは、その引き出しの中のものを組み合わせてみることが多いです。

――自然からのインスピレーションを活かした具体的なデザイン例はありますか?

空調服デバイスをミーンズワイルのレインウェアに付けるとき、昆虫の羽の構造からインスピレーションを得てデザインしました。空調服はファンの部分から雨を吸い込んでしまうのでファンをうまく隠したいと思ったんですが、その形を実現するために羽の構造を応用しました。

――言われて見れば確かに、昆虫の羽のようです。

自分がイメージしたパーツをきれいに形として成り立たせるには羽の構造がいいなと思ったんです。

――空調服とのコラボも継続的にしていますね。

空調服って暑いときに一枚上からファンのついた服を着ることで体を涼しくするんですが、その行為が面白いなと思ったんですよね。それで暑いけれど服を着なきゃいけないシチュエーションを考えたときに、真夏の雨の日に着るレインウェアを思いつきました。そこに空調服がついていたら暑くて不快という問題を解決できるなと。

――藤崎さんにとって、デザインすることは問題を解決すること?

そうですね。2025年秋冬は空調服をダウンにもつけました。室内や車内でダウンを脱ぎ着するのが嫌で、ずっと着たままいられたらいいなと思って。それでオーバーヒートを防ぐために空調服を付けました。後から聞いた話なのですが、空調服の会長は元々エンジニア出身で、「空調服はダウンにつけるべきだ」と前々から言っていたらしく、「ありなんだ」と。

――空調服とのコラボにも思い入れがあるんですね。

世の中にまだないものをつくれた自負があります。テクノロジーとファッションを融合させるのは面白いですよね。空調服のようなデバイスにどうやってファッション性を持たせて、日常に落とし込んでいくか? そういう部分にはどんどん挑戦していきたいです。

――ミーンズワイルの出発点にもなっている「ファッション」には、いろいろなとらえ方がありますが、改めて藤崎さんにとってファッションとは何でしょうか?

衣装じゃなくて道具であると言い切ってミーンズワイルはやっていますが、衣装の側面が嫌なわけではありません。僕はファッションを「日常を豊かにするためのツール」と考えています。身に着けることで行動範囲が広がったりできることが増えたり、そういったライフスタイルも全部含めての自己表現であり、そこからにじみ出るものがファッションではないかと思っています。

meanwhile flagship store

SHOP INFO

ミーンズワイル フラッグシップストア

東京都世田谷区駒沢4-20-3

GoogleMap

TEL : 03-6413-8995

営業 : 金・土・日のみ12:00~19:00

不定休

Photos : Kenta Watanabe

Interview&Text : Hisami Kotakemori

▲ WPの本文 ▲

![なぜ「ヴァンズ」は“オーセンティック”が人気?オシャレな5人の愛用スニーカーと正解着こなし。 [VANS]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/02/eyeOHZM7378-440x330.jpg)

![ハイブランドとのコラボのような「ニューバランス」を1万円ちょいで。即完売の新型「204L」オールブラックについて。[編集者の愛用私物 #315]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/02/editorsbuzz315-440x330.jpg)

![魔法のメガネを手に入れた!「眼鏡のとよふく」作成レポ[海谷遠音ブログ]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/02/blog-2026-02-03-kaiya-eye-440x330.jpg)

![水沢林太郎と、ジュエッテの出会い。耳もとをドラマチックに彩る新感覚のイヤーカフス[meets Jouete! Vol.7]](https://www.mensnonno.jp/wp-content/uploads/2026/02/fix_jouete_top-880x660.jpg)